|

|

| home |

| Dei disegni ultimi (su Mario Ridolfi) di Ugo Rosa |

|

Il realismo qui, lascia parlare la passione per la notte che si era annidata nelle sue pieghe. Manfredo Tafuri su Mario Ridolfi |

||||

|

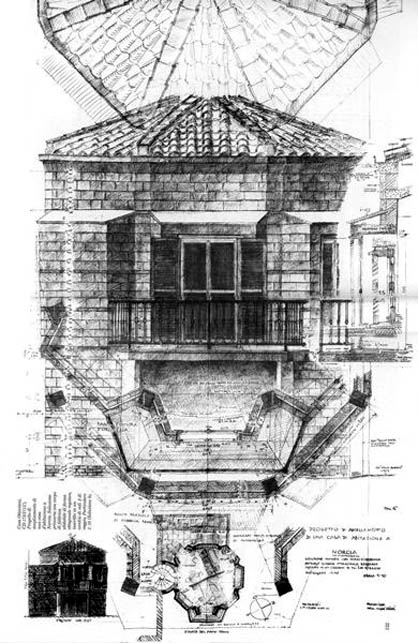

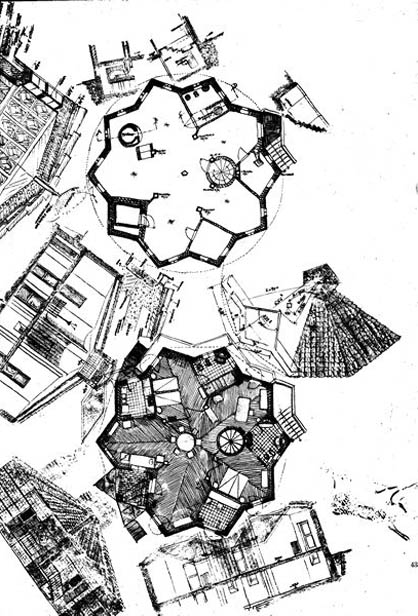

L'architettura pesa. Ne consegue un'equivoca immobilità che porta facilmente a fraintendere il rapporto tra la costruzione ed il suo sito. La fedeltà di un'architettura a un luogo non deriva infatti, com'è evidente, da vocazione o innamoramento ma dall'impossibilità, ancora attuale, di sottrarsi ad una legge: quella di gravità. Puro sedimento, è quanto resta insoluto nella soluzione progettuale. Proprio per questo il luogo non entra davvero nel gioco dell'architettura e non vi entra perché non è in grado di mettersi in gioco con l'architettura. Vi sprofonda dentro, irresolubile, raggiunge il fondo e ci rimane. È vero, l'architettura costruita sta nel sito, non se ne allontana di un passo. Ma questo stare non ha mai soluzione. Quel "posto" resta come scoria e nessuna architettura sarà mai in grado di dissolverlo in se stessa; esso non è né sarà mai, per la verità, il suo posto. La suggestione che può esercitare l'immagine della cattedrale di Chartres su una scogliera a picco sul mare, di Santa Maria della Pace ospitata nel ventre di una grotta in cui la luce si riflette attraverso prismi di cristalli sulfurei o della scalinata di Trinità dei monti che si tuffa in un fiordo gelido in mezzo a una foresta di betulle, è confinata volentieri nell'ambito riservato alle fantasie masturbatorie ma è assai più di questo. È ciò che testimonia dell'impossibilità di dare UNA soluzione al rapporto tra luogo e architettura. Forzando il linguaggio potremmo affermare che questo rapporto è dissoluto, mai assoluto, mai definito e definitivo. Gioca se stesso, si dissipa in un'infinità di immagini, proprio perché il luogo, non avendo soluzione nell'architettura, non si dissolve in essa una volta per tutte, non si amalgama ad essa, ma rimane come corpo sostanzialmente estraneo, individuabile e, in fin dei conti, sempre vicario. Architettura e luogo possono solo indefinitamente relazionarsi, e devono farlo senza soluzione. E' dunque unicamente la gravità ciò che ci illude circa l'appartenenza assoluta dell'architettura al luogo e che lascia apparire come un legame indissolubile ciò che invece è puro relazionarsi privo di soluzione. Esiste, forse, uno spazio nel quale l'architettura possa ancora sottrarsi a quella legge che la vede, greve ed immobile, "appartenere" fisicamente a un luogo? Esiste questo limbo dove, viceversa, sarebbe la legge di gravità a non aver luogo? In effetti c'è per l'architettura, una specie di terra di nessuno in cui essa sembra già essere essenzialmente formata, perfettamente delineata e già "finita", ma non costruita, cioè ancora radicalmente libera dalla legge che la vuole greve ed immobile e ancora integralmente "risoluta" (disciolta e decisa) tutta in se stessa. Situazione paradossale che solo l'architettura, tra le arti, vive: di potere essere formata senza ancora esistere di fatto. E di potere, anzi, avere soluzione compiuta solo in questo stadio. Nel buio interstizio che ancora separa l'architettura dalla sua costruzione (da quel momento, cioè, in cui tutto diventa irreparabile e nessun diniego ha più corso) se ne sta accovacciato il disegno, media castrato se ridotto a funzioni ancillari e puramente intenzionato all'architettura costruita, ma che qui può trovare il "suo" luogo più proprio, qui dove la gravità non ha luogo. In questo angolo oscuro d'infanzia e odoroso di piscio caldo, certi architetti si trovano più a loro agio di altri anche se, più o meno, ci stazioniamo tutti. Da lì, infatti, il disegno espelle le sue scorie e le abbandona all'aria e alla luce dove, generalmente, si dissolvono definitivamente. Il disegno è, insomma, il mestruo degli architetti: naturalmente in quei casi, purtroppo sempre più rari, in cui non ne è la gonorrea. Attraverso il disegno l'architettura assolve se stessa dalla costruzione e dalla gravità della legge, rinunzia alla nascita e viene espulsa, già in qualche modo "finita" ma tuttavia ancora oscuramente palpitante, satura di promesse. Non c'è architetto, più di Mario Ridolfi, in cui il disegno mostri con maggiore evidenza questa caratteristica mestruale, di spurgo oscuro e sanguigno, di scoria che già la morte adombra e che, pure, rimane inconfondibilmente pulsante, misteriosamente vitale. Perciò, forse, questi disegni ridolfiani trattengono sempre qualcosa di minaccioso e di scostante. Non è facile trovarli subito gradevoli. Per me, inoltre, che li avevo assunti con modalità omeopatiche, passare alle dosi da cavallo che, alla sua pubblicazione, ci ha proposto il libro curato da Cellini e D'Amato è stato un trauma. Ancora più traumatico apprendere che altre ne seguiranno, più massicce. Che esistono ancora migliaia di disegni inediti, tutti ugualmente densi. Ne sono quasi spaventato. È proprio la loro densità, infatti, a riuscirmi quasi intollerabile: il loro essere eccessivi. La cronaca sembra accatastarsi su questi disegni come accade sui fogli dei giornali, che ci danno un'immagine del reale densa fino a soffocarci, per cui se la realtà fosse davvero quale ce la presentano i quotidiani non resterebbe che spararsi un colpo, perché viverla sarebbe un inimmaginabile orrore. Per fortuna, invece, quella è solo una tragica, convulsa, pantomima, mentre a noi per giorni e giorni, in verità, non capita nulla e sopravviviamo grazie al fatto che gli eventi sono abbondantemente diluiti dentro il brodo allungato della nostra esistenza. La vita è in realtà questo non accadere, o, perlomeno, solo in questa forma ci si concede. Sulle gazzette la realtà espelle invece le sue scorie, ciò che in fondo non può essere vissuto, il "di più" che deborda. Anche il disegno Ridolfiano è troppo, ma in esso appare concentrato non il costruire, bensì ciò che dal costruire decade a sua rappresentazione. La pantomima del costruire. E tuttavia è proprio nel suo allontanarsi dalla costruzione che esso acquisisce la sua dignità e conquista davvero se stesso. Decadendo senza remissione e senza alibi. In un solo atto, prima che il sipario cali, con sovrana noncuranza dell'unità di tempo e di luogo, abbiamo qui, rappresentate, realtà plurime, esistenze eterogenee sovrapposte, ibridi dimensionali dove il piccolo e il grande si presentano rovesciati e amalgamati. Tutto minuziosamente e realisticamente descritto. |

[13feb2002]

|

|||

|

Sembrerebbe che questa abbondanza preluda ad una scorpacciata di realtà, ad un'orgia di malta e di mattoni. Non è così. Anzi ciò che scrive Francesco Cellini (mettendoci in guardia dal credere che questi disegni siano degli "esecutivi" proiettati tutti al "costruire") è proprio questa sovrabbondanza a provarlo nel modo migliore. Una frenesia disegnativa che si espande senza sosta, una plenitudine grafica che occupa ogni spazio e non ne lascia per nulla che non sia disegno: le quotature, le descrizioni, qui non quotano e non descrivono che se stesse, le indicazioni "costruttive" non costruiscono che "sulla carta". Leggende, numeri, spesso inutilmente ridondanti dal punto di vista informativo, in realtà non informano nessuno di nulla. Non sono altro, in Ridolfi, che disegno. Non vi è alcun "senso", in questa grafia sovrabbondante e minuta, che il suo stesso disporsi sulla superficie della carta e annullarsi in un'assoluta mancanza di edificazione. Nulla in realtà rimanda oltre il margine che definisce il foglio, margine che nei disegni di Ridolfi, perciò, non ha pace e cresce su stesso, instancabilmente, continuamente. Foglio attaccato a foglio con metri di nastro adesivo che giuntano amorevolmente e disperatamente le membra di questa vita (derivata e seconda) come i punti di sutura tenevano insieme le membra della creatura di Frankenstein. Perciò questi ultimi disegni di Mario Ridolfi sono disegni ultimi. Ultimi perché ad essi, oramai, non consegue nulla, si esauriscono nel loro stesso fluire. La loro esistenza è terminale. In una lettera aperta a Cellini e D'Amato, datata Settembre 1977 e pubblicata su Controspazio, leggiamo: "Dai disegni si vede chiaramente lo sforzo di ricerca nei particolari tutti, com'è mia abitudine, che mi spinge a considerare il mio lavoro quasi un ‘costruire sulla carta' e tutto al vero, incurante della grande quantità di carta necessaria". Mi sono chiesto più volte del perché questa frase mi sia sempre apparsa bizzarra.  È che qui, Ridolfi, sembra mostrarci una strana parsimonia e nello stesso momento, affettatamente, negarla. Che vuol dire, infatti, "incurante della grande quantità di carta necessaria"? Se non ce ne curiamo perché mai richiamare l'attenzione su questo consumo? Io credo che questo spreco abbia per Ridolfi qualcosa di doloroso, di irrisolto. "Settemila disegni, un disegno al giorno per venti anni"...montagne di carta e, incisa in calce ad ogni foglio, questa minuscola remora, questo piccolo, snervante dolore di doverne consumare tanti perché quel "costruire sulla carta" lo esige. Ma proprio quella immensa quantità di carta, quella emorragia inarrestabile ci rivela l'anomalia che la produce. Quel consumo spropositato smaschera l'artificio che si cela dietro le due innocue parole: "costruire sulla carta". Cosa può esservi di meno "vero", di più innaturale ed eccessivo, in una parola, di più artificioso che "costruire sulla carta"? Non è la carta, non può essere la carta il luogo "proprio" della costruzione, questo ci hanno sempre insegnato. Eppure è solo questo paradossale ed improprio costruire che assolve l'architettura dalla gravità della legge e la proietta in un luogo che si dissolve in essa, esattamente perché non è il luogo deputato alla costruzione. Perché la costruzione non vi ha luogo. Se essa, la carta, fosse infatti il luogo della costruzione in nessun caso, allora, l'architettura potrebbe risolverlo in sé e perciò essa continuerebbe a gravare. Vedremo invece come proprio questa sia la sfida Ridolfiana: far sì che l'architettura non gravi, sapendo benissimo che si tratta di una sfida disperata. Ridolfi, tuttavia, la combatte, e finge, convincendo tutti e probabilmente anche se stesso, di condurla sul terreno "proprio" della costruzione: questo artificio estremo, la più innaturale delle pantomime ha preteso di offrirsi con naturalezza assoluta. Ridolfi si è spacciato, riuscendoci benissimo, per l'artigiano-artigiano, il praticante della calce e della cazzuola, l'amico fraterno dei voltaroli. E nel frattempo approntava una rappresentazione monumentale sulla estinzione dell'architetto-artigiano, sulla sua morte e trasfigurazione. Rappresentazione di tale tragicità che tutte le messe in scena delle architetture di carta degli anni Ottanta sembrano al confronto avanspettacolo organizzato dal dopolavoro ferroviario. Così, ad ogni passo, inciampiamo, muovendo a tentoni nell'opera di Ridolfi, in questa specie di allestimento teatrale che gioca a rappresentarsi più vero del vero e perciò ingenera minuscoli ma dirompenti equivoci. Nel Pantheon dell'architettura italiana del dopoguerra, a fianco di un Mollino in calzamaglia da ginnasta e occhialetti da pilota, di un Giò Ponti in gilè a quattro tasche e pantaloni alla zuava e di un Rogers in feluca, Ridolfi se ne sta in mutande e canottiera. Immaginarsi la scena è la cosa più facile del mondo. Ma è appunto troppo facile. In questo ostentato déshabillé si intravede la truffa. E che dire, poi, di quel bric-à-brac da romanzo d'appendice in cui Ridolfi ama rintanarsi: le minestrine fredde consumate alle 23 dal giovine povero, il viaggio in lambretta, i figlioletti che dal finestrone guardano papà che va al lavoro e porta il pane, il micino che dorme in un angolo e il copriletto al balcone nel dì di festa. Un repertorio che agghiaccerebbe chiunque, ma che lui sciorina con eroico sangue freddo. Lo fa freddamente, volutamente, praticando con sottigliezza the gentle art of making enemies? O lo fa, ingenuamente, involontariamente, perché è sul serio un naif? Claudia Conforti, in un bel saggio di qualche anno fa, argomenta con grande eleganza, ed in modo convincente, a favore della prima ipotesi. L'idea di Ridolfi as a dandy, del resto, è di per sé magnifica ed io gli e la invidio. Tuttavia ne avanzerò qui un'altra, solo leggermente (di un nulla...) diversa. A me pare che in Ridolfi il confine tra volontario e involontario sfumi e perda senso, che insomma egli voglia essere, in qualche modo, ciò che, naturalmente, è. Che la provocazione, il suo "dandysmo", nascano da una sorta di involontaria volontarietà, per usare la figura dell'ossimoro (sempre consigliata da Claudia e che userò ancora, appresso). Meglio ancora, una volontà involuta, e cioè non-voluta e, insieme, rivolta testardamente su se stessa.  Io credo, in altre parole, che in Mario Ridolfi l'atteggiamento (in qualche modo sottilmente e freddamente "narrativo" e in fondo anche dinoccolatamente eroico) del dandy si ibridi tranquillamente con forme di dolente autocommiserazione piccolo borghese, da maestrino che non è riuscito a far carriera. In Ridolfi si verifica un corto circuito che mette in contatto i fili scoperti del pathos e dell'epos provocando una scintilla implosivi. Non c'è nessun boato, piuttosto, semplicemente, se ne va via la luce. Prendiamo la sua tragica fine. Ridolfi si suicida quando ha oramai ottant'anni. All'uomo di ottant'anni che s'ammazza l'angioletto, con rispetto parlando, sussurra sempre: che t'ammazzi a fare, tra poco si provvede d'ufficio. Ma qualcuno, e Ridolfi tra questi, non ascolta l'angioletto e si suicida lo stesso. Questi suicidi tardivi, qualunque ne sia la causa, sono episodi di una tragicità particolare e terribile, perché si caricano di quello stesso pathos che adombra la biblica nudità del vecchio Noè, ubriaco, di fronte ai suoi figli. Vi è qualcosa di eroico e, insieme, di patetico in quella nudità di vecchio che si offre impudicamente allo sguardo della prole, in maniera così poco consona all'età ed al ruolo di padre. È come se quel gesto esistesse due volte: nella sfera della ribellione al tempo, al luogo, al ruolo che ci sono stati assegnati, ma anche nel circolo patetico dell'autocommiserazione. Ed è come se quelle due esistenze si toccassero, facessero corto circuito. Anche nel suicidio di Ridolfi vive questa specie di ridondanza. In questa implosione tutta la luce dell'universo vuole concentrarsi in un solo punto di tenebre, in un buco nero. La stessa ridondanza s'insedia nei suoi ultimi disegni. Sono persuaso che sia proprio questa sovrapposizione di epico e patetico, infatti, a rendere possibili disegni di Ridolfi e, insieme, a nasconderne la struttura più intima. Se l'atteggiamento epico avesse avuto il sopravvento essi avrebbero potuto mutarsi in una sola, spessa, macchia di inchiostro. Un grande pieno-vuoto di tratti accatastati l'uno sull'altro a migliaia, senza nulla "rappresentare" ma solo presentando se stessi. Altro che esecutivi, allora! Sarebbe stato assolutamente evidente che qui l'architettura fagocita se stessa. Viceversa è proprio la mescolanza di epico e patetico a costituire l'humus di quei disegni che difficilmente potremmo definire, infatti, se non ricorrendo ad un ossimoro, per cui essi sarebbero poveramente ricchi e, soprattutto, utilmente inutili. Ridolfi non esplode in un fuoco d'artificio d'invenzioni originali, egli preferisce implodere nella quotidianità: i caminetti, il gallo segnavento, le ringhiere e i coppi. |

|

|||

|

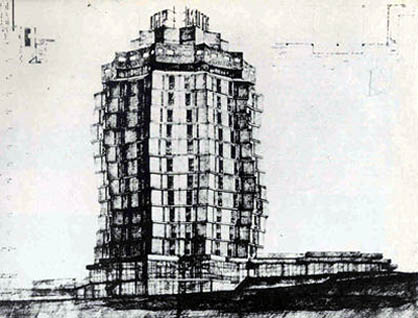

Accatasta sui suoi disegni una tal mole di informazioni utili da nasconderne l'insensatezza ultima, l'inutilità grandiosa. Anche nell'atteggiamento che Ridolfi tiene, per tutta la vita, nei confronti del suo mestiere vi è qualcosa di eccessivamente sdolcinato e orecchiabile. Troppi baci e troppi abbracci, troppe dichiarazioni d'amore e di fedeltà eterna. Tanto che, personalmente, sospetto che tra lui e l'architettura non corresse buon sangue. E mi pare che vi siano buoni motivi per pensarla così. Ho iniziato dicendo che l'architettura pesa ed è immobile. Gli architetti possono benissimo contestare la triade vitruviana e non essere d'accordo praticamente su nulla circa l'architettura ma, ancora oggi, devono arrendersi a questa evidenza. E' quello, ancora, il suo recesso inespugnato. Mario Ridolfi invece ha preteso di espugnarlo e levare all'architettura anche tale verginità residua. Comincia con la torre dei ristoranti, catasta di monetine in bilico, prosegue con gli slittamenti progressivi del Motel Agip a Settebagni e termina con il palazzo del comune di Terni, in cui "gli unici punti situati sulla stessa verticale sono quelli dei vertici delle campate rientranti", nel tentativo, durato una vita, di creare "una cosa viva e che respiri". Siamo di fronte alla ricerca di un'immobile mobilità, ed è nell'impresa disperata di dar vita a questo golem ossimorico che Ridolfi si consuma. Ma come ogni golem anche questo non potrà mai identificarsi col suo modello vivente, esso rimarrà sempre intrinsecamente diverso, anche se si rappresenterà come assolutamente uguale a quello. In questo caso la creazione Ridolfiana vuole vivere e muoversi, respirare e levitare, ma l'architettura è immobile, irremovibile, e mortalmente grava sulla terra. Quel golem dovrà essere, nelle intenzioni di Ridolfi, più vero del vero, ma in questa forsennata ricerca di autenticità non potrà che, paradossalmente, smarrire la cifra originale e diventare pantomima pura. "Moltissime volte ho cercato di vincere le leggi della natura per raggiungere questo risultato, e non mi sono mai fermato di fronte all'apparente impossibilità di dar vita alle cose, di animarle." Non si tratta di Flamel, né di Fulcanelli, non è un rabbi eretico che scrive né un alchimista medioevale, è Mario Ridolfi, architetto contemporaneo, che però nel rigo seguente, subito dopo il punto, continua: "Soltanto la legge di gravità non si può vincere: si può modificare, però". Frase sibillina e sorprendente contraddizione! Ma come: dar vita alle cose, animarle, sarebbe "solo apparentemente impossibile" (e perciò si può senz'altro...), far sì che esse smettano di pesare, invece, no? Vi è un'evidente discrasia, una soluzione di continuità nettissima, tra il tono visionario della frase, fino al punto, e quello, per così dire, pacatamente razionalista che essa assume dopo.  È evidente, si dirà, che il Nostro parla in via metaforica, non c'è da prenderlo alla lettera. Bene, ammettiamo pure che nella prima parte Ridolfi metaforizzi, perché mai nella seconda smette d'un colpo, e senza alcun motivo evidente, di farlo? Smette, io credo, perché il peso è sentito da lui, veramente, come una tragedia, un fatto di concretezza spaventosa che nessuna metafora è in grado di attenuare, una rocca inespugnabile, che egli assedia, come abbiamo visto, ed assedierà sempre, ma che in fondo sa di non poter vincere. Quella pesantezza è, in realtà, dentro di lui, e non si può "espugnare" ciò che ci portiamo dentro. Dobbiamo accettarne l'inespugnabilità oppure cancellare noi stessi dalla faccia della terra. Ridolfi non ha alcuna vocazione per la levità, essa gli è estranea. Sin dai primi progetti è greve in ogni suo gesto, la sua architettura è greve, i suoi disegni sono grevi (paragonatelo a Cattaneo o a Terragni!), la pesantezza gli s'è conficcata nell'anima ma lui non le si arrende, non l'accetta e se ne danna. Talvolta una ringhiera o una scaletta sembrano involarsi in modo imprevedibile ma l'evento è così circoscritto e puntuale da apparire fortuito. Un dono, una scintilla provocata dall'impatto con la pietra di ciò che pietra non è: il ferro, il legno. Ma è ormai evidente che, nel "troppo" Ridolfiano la pesantezza non si annida come un parassita maligno, ma s'incastona come una goccia d'ambra, donandogli il suo inconfondibile aroma e quella particolare nuance barbarica che è la medesima di certe opere paleocristiane o romaniche. Ridolfi, infatti, è anche un barbaro, ma non lo è nella accezione ferina della parola. La sua barbaricità non è quella, nomade, di chi proviene dalle steppe fa il colpo e fugge, urlando, a cavallo. Scopriamo in lui che la barbaricità può avere la fragranza del basilico, essere quotidiana, opulenta e matronale, virginale e insieme puttanesca. Come ogni barbaro, dalla notte dei tempi, anche Ridolfi deve inventarsi la sua storia, l'altra infatti, quella maggiore, quella scritta con la maiuscola, la Storia, lo rifiuta relegandolo al margine. E i suoi passi, come per ogni barbaro, pesano e non sono alati come quelli di Hermes e degli altri dei dell'olimpo. Pesa, dunque, Ridolfi. Pesa e grava su questa terra. E pesare è morire. Ma l'architettura che, immobile, pesa non è forse un arte mortale? La morte, come nel tumulo di Loos, non l'adombra forse sin dall'origine? Non ne brucia le radici? Non la fonda sul nulla? Non sarà per questo che gli architetti sono così disponibili a suonare i pifferi della vita e della calda umanità? E' forse la presenza dell'ombra che trasmette loro quel brivido freddo per cui corrono subito accanto al caminetto delle buone intenzioni dove sfrigolano, combustibile a buon mercato, teoria e letteratura? Ridolfi non è arretrato davanti allo sguardo agghiacciante dell'architettura, l' ha rimessa a se stessa alzando lo scudo di uno specchio. Ma ha anche calato sulla scena, come un sipario, il velo vivacemente dipinto di un'autobiografia patetica con la quale ha paradossalmente sottratto agli occhi miopi e indiscreti dei professori d'architettura che lo hanno cinicamente emarginato, tutto l'epos arcaico, inattuale e perciò dirompente, che nel frattempo teneva gelosamente custodito nelle sue mani. Dov'è, adesso, un altro architetto che sappia assolvere a questo compito, grandiosamente minuscolo e pateticamente epico, di tacere intorno alla propria architettura guardando negli occhi la sua stessa fondativa infondatezza? Ugo Rosa u.rosa@awn.it |

|||

|

>

FILES |

||||