|

|

||||

| home > sopralluoghi | ||||

| Wolfsburg,

domenica pomeriggio Pietro Valle |

||||

| "L'architettura

si specchia nel tempo. La faccia di ogni epoca si riflette nella propria

architettura. Simili relazioni occorrono fra tempo e architettura, quali

tra mare e cielo. Perché si continua a dire che l'architettura

è un'arte? L'arte guarda fuori di casa. L'arte viene di lontano

e va lontano. Questo il fascino dell'arte e la ragione perché

la gente le si affolla intorno, e la guarda come si guarda un viaggiatore

che torna da paesi remotissimi, e dal quale si aspettano racconti meravigliosi.

Sulla facciata degli edifici non è iscritta soltanto la data

della loro nascita, ma sono iscritti gli umori pure, i costumi, i pensieri

più segreti del loro tempo." Alberto Savinio, Ascolto il Tuo Cuore, Città |

||||

| Il

treno ad alta velocità, uscito dagli ultimi sobborghi di Berlino,

sfreccia in una piatta campagna sgombra da insediamenti. Ogni tanto

appaiono lontani un campanile, un mulino, una fattoria, non ci sono

segni moderni: il paesaggio agrario sembra rimasto ai tempi di Caspar

David Friedrich, sospeso un attimo prima di essere investito

dall'industrializzazione. Il percorso avviene per la maggior parte nel

territorio della ex-Repubblica Democratica Tedesca e non è ancora

teatro di fenomeni di suburbanizzazione. Lo sarà probabilmente

a breve. Le industrie qui sono sempre state incluse nelle città

esistenti o formavano intere company towns fondate ad uopo

per ospitare una singola produzione. Proprio una di queste è

Wolfsburg, la nostra destinazione, una città creata e modificata

dall'alto, un'utopia della comunità riunita intorno all'industria

del prodotto di stato, il maggiolino Volkswagen. Dopo due ore di vuoto,

il treno entra improvvisamente in città. Questa non si estende

nella campagna ma si stacca da essa. Il viaggio assume quasi

i connotati di un rito di passaggio: allontanato il resto del mondo,

si entra in un'altra dimensione, o quasi. |

[18jan2007] | |||

1938:

Adolf Hitler chiede a Ferdinand Von Porsche di progettare l'automobile

per il popolo. Il suo sogno del movimento di massa sfocia nella decisione

di impiantare la più grande industria di stato della Germania

e di fondarci attorno una nuova città. Per la localizzazione

è scelta una sonnolenta località tra Berlino e Hannover,

finora sede di un piccolo castello seicentesco. La città viene

nominata Stadt der KdF Wagens (città delle automobili

KdF). Kraft durch Freunde (la forza attraverso la gioia)

era il nome dell'organizzazione per lo svago controllata dallo stato.

Uno dei suoi prodotti era appunto la KdF Wagen che in seguito

sarebbe diventata il maggiolino. La testata della fabbrica Volkswagen. In pochi anni sorgono un gigantesco complesso produttivo e innumerevoli quartieri giardino in stile neo-tradizionale, sintetizzando così la schizofrenia nazista dell'industrializzazione più spinta che si accompagna alla nostalgia del villaggio precapitalistico. La divisione è ben visibile perché fisicamente segnata dalla ferrovia che entra in città: a Nord la fabbrica, a Sud la città. Il complesso produttivo è simbolo e megastruttura, occupa la metà della superficie della città con un'edificazione compatta: guardare la mappa di Wolfsburg è la prima misurazione fisica di questo eccesso contrapposto alla miniaturizzazione abitativa. Arrivando in treno, si para innanzi a noi un muraglione di mattoni lungo chilometri che termina in una monumentale testata sormontata da quattro bianche ciminiere. Il tutto si rispecchia nel fiume Aller che corre lungo tutta la lunghezza della fabbrica raddoppiandone l'immagine nell'acqua. È la cattedrale dell'industria e il suo inequivocabile stile anni Trenta ricorda altri esempi del genere, la Rouge Plant della Ford a Dearborn e la Battersea Power Station a Londra, oggi occupata dalla Tate Modern. L'edificazione a tappeto è formata da corpi lineari posti a pettine che formano delle corti chiuse sulla testata da un muro continuo. Questo crea l'illusione di un'unica struttura ancora più vasta la quale enfatizza e allo stesso tempo disperde la propria monumentalità con la ripetizione. In ciò il complesso Wolkswagen è comparabile ad altri fuori scala Nazisti come la colonia estiva di Prora sull'isola di Rügen, veri e propri antesignani delle megastrutture degli anni Sessanta (c'è sempre qualcosa di autoritario nella grandezza). I paramenti murari in laterizio sono trattati a scanalature verticali continue (con reminescenze gotico-espressioniste pur nell'assoluta stereometria dell'insieme) che generano una vibrazione visiva nella distanza. |

||||

Il profilo della testata Volkswagen. |

Entrando

in città si dispiegano qua e là i quartieri di villette

e case a schiera con giardino in stile neo-vernacolare, l'Heimatstil,

con i suoi tetti spioventi, i profili decorativi a basso prezzo, i recinti

di legno, i praticelli immacolati. Erano teatro di una fragile quotidianità

che si voleva ricondurre a un'idea di comunità primigenia radicata

nell'ideologia del Blut und Erde (sangue e terra). Il fatto

che questo fosse un progetto sociale pilotato dall'alto e non una scelta

spontanea, dimostra come la tradizione sia una costruzione moderna

e autoritaria data alla gente come nostalgia consolatoria.

Questo piccolo mondo da Mulino Bianco tedesco si accompagnava

qui alla più efficiente meccanizzazione e ciò è

la prova del matrimonio industria-pubblicità-nostalgia. I manifesti

di propaganda d'epoca esposti nel locale museo mostrano giovani coppie

di Hansel e Gretel biondi che parcheggiano la loro utilitaria bombata

davanti alla casetta con tetto a falde, una visione idilliaca che sarà

spazzata via dalle bombe degli alleati. Addentrandosi nella città, le tracce dell'Heimatstil diventano rade. È questo un primo segno di cambiamento di questo progetto totale, visibile nella forma urbana anche a chi, come noi, l'attraversa a piedi. Con il 1945, Stadt der KdF Wagens diventa un avamposto della Repubblica Federale ai confini della DDR ed è rinominata Wolfsburg in riferimento all'omonimo castello sul fiume Aller (ma qualcuno dice che il nome deriva dal soprannome wolf dato a Hitler dai suoi più stretti collaboratori). Sono gli anni bui di Konrad Adenauer, la fabbrica è sovvenzionata dal Piano Marshall e la ricostruzione industriale attuata dalle migliaia di gastarbeiter che provengono dagli angoli più poveri dell'Europa meridionale e dal Medio Oriente. La guerra trova la città hitleriana incompiuta: negli anni della ricostruzione democratica, del senso di colpa e dall'amnesia del passato recente, vengono, infatti, eretti i principali edifici pubblici di Wolfsburg. La pianificazione della residenza collettiva invece si stacca dalle casette a schiera e comincia a addensare condomini ad alta densità. |

|||

Porschestrasse, inizio anni Cinquanta. Con la rimozione del Nazismo, il luogo collettivo non può evocare simboli di potere autoritario ed ecco che il Modernismo democratico e il consumismo all'Americana si uniscono per creare lo spazio paradigmatico delle città tedesche ricostruite: la strada pedonale commerciale al centro della città. Lo strip (per usare il termine importato) a Wolfsburg si chiama significativamente Porschestrasse. Un vuoto centrale attrezzato con panchine e aiole è bordato da anonime scatole vetrate con réclame aggiunte alle loro neutre facciate. In quanti luoghi abbiamo visto declinato questo non-luogo monofunzionale? Probabilmente in tutte le città tedesche: esso è lo spazio ubiquo della ricostruzione postbellica che non vuole appartenere a nessun posto ed è rinvenibile ovunque. L'astrazione modernista e la transienza dell'insegna pubblicitaria sono spinte fino al massimo denominatore d'impersonalità. Sembra quasi che negli anni del dopoguerra l'anonimità e la banalità fossero ricercate come forme di espiazione contro un'identità tedesca giudicata colpevole. L'effetto è straordinario: questi luoghi creano uno spazio collettivo moderno esclusivamente dedicato allo shopping che oblitera secoli di cultura urbana per calarsi come un alieno al centro delle città. L'accenno alla strada pedonale e i radi portici (che sembrerebbero rimandare all'insediamento preindustriale) non bastano a tenere insieme il generale senso di dispersione di questo luogo che, anzi, sembra pianificato per permettere la continua sostituzione degli esercizi commerciali. Sul retro dei negozi vi è lo sbarco carrabile con i parcheggi e le zone di scarico che staccano completamente questo corridoio dalla città circostante. I nuovi segni della città sono réclame appese su corpi edilizi indicibili. L'architettura modernista (sono spesso facciate a curtain-wall) mostra tutta la sua astrazione ma anche la sua sorprendente disponibilità ad essere decorata. Accoglie paradossalmente il kitsch della cultura popolare e cerca di scomparire dietro di essa. Non è quindi esercizio di rigore ma superficie che supporta la transienza ove scorrono finiture e insegne effimere: tamponamenti dai colori elettrici, profili bronzei che chiudono vetri dorati, insegne luminose che passano indifferentemente di fronte a finestre e bande marcapiano. È questa la ricerca dell'irriconoscibile o dell'iper-riconoscibile rinnovato ad ogni stagione? Probabilmente tutti e due. La Germania della ricostruzione cercava l'amnesia nella varietà commerciale. Quest'ultima era però imposta e non spontanea come forzato è anche lo spazio pedonale che non sembra qui mai abitato ma solo attraversato dalla gente. L'utopia dell'agorà dello shopping arriva presto a un limite nel cercare di racchiudere il rito del consumo in un luogo definito: il commercio non accetta nessuna spazializzazione e, nel contempo, le accetta tutte e quindi sfugge anche da qui. Ce ne accorgeremo a breve attraversando altri luoghi di Wolfsburg. Per ora rimaniamo su Porschestrasse, la città è animata. È domenica pomeriggio, i lavoratori dell'industria si riposano. Lo strip è animato da un mercatino delle pulci che, con le sue bancarelle, occupa un po' incongruamente le superfici pedonali. Agli stand, si vende di tutto: tessuti indiani, uniformi naziste, verdure dell'orto, dischi da collezione e mobili usati. Nei chioschi gastronomici, avvolti da una nube di fumo, si serve la birra ma il cibo varia dal Doner Kebap al classico wurstel che viene offerto nella versione autoctona in vaschetta con senape (e non nel formato americano da Hot Dog) o in quella multiculturale con salsa di pomodoro speziata che si chiama significativamente Currywurst. I piatti riflettono la variegata umanità dei gastarbeiter che formano la popolazione lavoratrice di Wolfsburg. Un'infinità di etnie diverse si incrociano al mercato domenicale: donne col chador, biondi naziskin di sicura estrazione operaia, indiani con sari, violinisti zingari e uomini dalla pelle scura e i baffi neri. |

||||

| Non

ci sono però solo dei tipi esotici facilmente riconoscibili:

tra loro c'è tutta una massa indefinibile, non riferibile a razze

certe. Sono il volto della nuova Europa, sono quello che i più

non vogliono vedere, sono il vero motore della trasformazione sociale.

Ad un certo punto sentiamo parlare italiano: due sessantenni dialogano

a bassa voce in uno stretto dialetto del Sud. Sono vestiti modestamente

con capi che sembrano usciti da La Terra Trema o Sciuscià.

Siamo di fronte a brani di un'Italia che non esiste più, sopravvissuti

all'emigrazione mantenendo stretta un'identità imbalsamata in

un tempo arrestato al momento della loro partenza da casa. Quante altre

storie come queste stanno attraversando Porschestrasse di fronte a noi?

Il centro di Wolfsburg di domenica pomeriggio diventa teatro politico

che iscrive il miracolo della ripresa industriale postbellica nelle

persone che calcano il palcoscenico dello strip commerciale.

La democrazia tedesca, il benessere del boom economico, la

cancellazione dell'identità nazista sembrano però attuati

sul corpo degli altri, di persone provenienti dai paesi poveri,

e, in misura più ridotta, su quello locale. Mai come in questo

luogo e in questo momento la tanto declamata germanicità

appare come un'alienazione (intesa sia in senso culturale che

in quello economico) vissuta da estranei, un esperimento sociale

di rimozione da se stessi. Porschestrasse, spazio della cancellazione, non può che ospitare identità estraniate, riferite ad altri luoghi. Gli amministratori di Wolfsburg se ne devono essere accorti a un certo punto e sono corsi ai ripari cercando di creare punti di aggregazione che potessero costruire un'identità comune. È in quest'ottica che si inserisce la creazione dei due edifici moderni più significativi della città, il Centro Culturale di Alvar Aalto del 1963 e il Teatro di Hans Scharoun del 1965-73, rispettivamente fulcro e terminale dello strip commerciale. Questi due complessi segnano un'ulteriore evoluzione della storia della città industriale: dopo la ricostruzione (che offre a tutti il lavoro e il consumismo) è il momento di dare alla comunità dei simboli della democrazia. Significativamente anche questi sono pianificati dall'alto e portano in città la ventata innovatrice dell'architettura organica e della tradizione espressionista, due scuole di pensiero che credevano di sintetizzare la vitalità della comunità nella forma degli edifici. |

||||

Il centro culturale, fronte su Porschestrasse.  Il centro culturale, testata degli auditori.  Il centro culturale, dal municipio. |

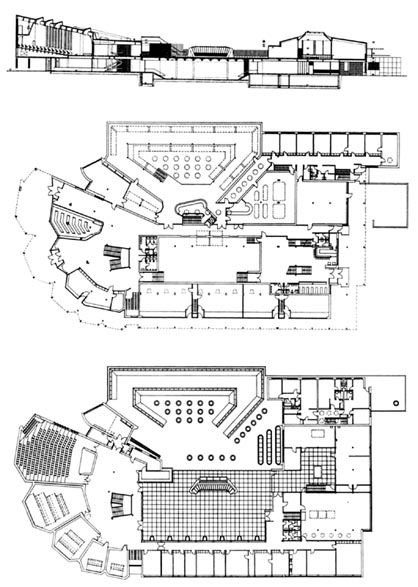

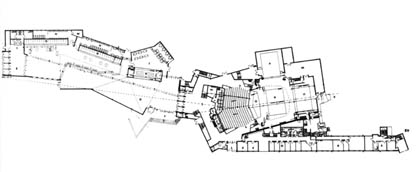

Il centro culturale, la corte sul tetto. Il centro culturale ha uno pseudo-impianto a corte posto sul lato di Porschestrasse e forma una piazzetta tangente allo strip che fronteggia il municipio. Su di essa si aprono i volumi crescenti degli auditori posti a raggiera che si attaccano a un corpo di fabbrica ortogonale bordato da portici. Abbiamo usato il termine pseudo-impianto perché la corte centrale c'è ma è elevata sul tetto e rimossa quindi dalla strada, essendo raggiungibile solo dall'interno. Come luogo di aggregazione non ha mai funzionato e non funziona certo oggi che l'edificio è chiuso al pubblico e l'interno non è permeabile. Il centro culturale è in realtà un contenitore opaco che racchiude un insieme di spazi introversi che sembrano ritirarsi invece di aprirsi alla città: la biblioteca è sul retro ed è illuminata da lucernari, gli auditori sono ciechi e lo spazio multifunzionale centrale è un black box circondato dal centro giovanile. Solo quest'ultimo, posto ad ovest, si mostra un po' più disponibile verso l'esterno rompendosi in bianchi volumi su un verde prato. Lungo i portici, Aalto pose dei negozi, segno dell'ibridazione del centro con lo strip commerciale ma anche elemento cuscinetto che isola ulteriormente le funzioni pubbliche interne. La pianta mostra la mancata mediazione tra un impianto ortogonale a corte e un sistema a crescita spiraliforme (tipico di Aalto) formato da una testa che genera una coda la quale si avvolge attorno a uno spazio esterno centrale. Qui, tuttavia, gli auditori non emergono abbastanza dal corpo ortogonale e il dialogo tra i due impianti non genera alcun luogo significativo.  Il centro culturale, piante e sezione. È come se Aalto non avesse voluto confrontare gli oggetti anonimi che gli stavano intorno e si fosse ritirato in un microcosmo ideale. Il centro culturale di Wolfsburg fallisce esattamente dove riuscivano gli ensemble finlandesi di Jyväskylä e Seinäjoki. Lì Aalto componeva dei paesaggi di volumi caratterizzati con significativi spazi orientati posti tra essi. Qui non aveva la possibilità di creare sia le figure sia lo sfondo e sembra avere rifiutato uno linguaggio altro dal proprio chiudendosi in un blocco chiuso. Tale atmosfera difensiva è, tuttavia, mediata da una straordinaria sottigliezza nei dettagli e nell'uso dei materiali che creano memorabili stanze interne e percorsi di penetrazione. Attraversiamo i passaggi segnati dai profili vibranti delle colonne scanalate e del graticcio di legno sul soffitto, siamo dolcemente soffusi dalla luce naturale che scende dai lucernari mentre sediamo lungo le gradonate della biblioteca, guardiamo ammirati gli infissi lignei delle finestre esterne, tutti leggermente diversi tra loro. Queste nuance umaniste, tuttavia, non reggono al vuoto dello strip commerciale, sembrano fuori scala come tutte le cose troppo intimiste. Il centro culturale diventa più piccolo al confronto con i suoi vicini e, invece di imporre uno spazio urbano proprio, lo subisce. Il tempo non è stato clemente con questo edificio e nei decenni successivi sono stati costruiti attorno a lui degli oggetti più grandi che lo schiacciano. Il più fastidioso è il Museo della Città, uno scatolone tecnologico anni '80 che chiude il terminale di Porschestrasse verso la collina dello Klieversberg a Ovest, il sito dello Stadttheater di Scharoun. Nelle intenzioni dei pianificatori degli anni '60, lo strip si doveva aprire sul paesaggio circostante dove sarebbe stato posto il teatro come terminale. Il concorso del 1965 chiedeva infatti non solo di porre il nuovo edificio in questa zona ma di pianificare gli ultimi isolati di Porschestrasse con una progressiva apertura in modo che dal Centro Culturale si vedesse la collina e il teatro. Al concorso parteciparono alcuni dei più intelligenti progettisti dell'Europa centro-settentrionale. Di particolare rilievo vi fu la proposta di Jorn Utzon che modellò una serie di isolati a corte aperta che dilatavano la prospettiva di Porschestrasse verso la collina. Il teatro era uno di questi recinti aperti, questa volta però intagliava la sezione della collina con una struttura parzialmente ipogea ed emergeva solo con un terrazzamento a metà del crinale. Se Utzon mediava tra forma urbana e platform-paesaggio, lo schema vincente di Scharoun si staccava completamente dalla città e proponeva una sorta di catena montuosa artificiale posta sulla sommità della collina. Camminiamo in salita nel parco per diverse centinaia di metri dopo avere lasciato l'imbocco di Porschestrasse e vediamo il teatro laggiù come un orizzonte remoto ma onnipresente. Il complesso è formato dalla sala vera e propria, una sorta di sperone roccioso rivestito di arenaria grigia e dal foyer, un serpentone vetrato, deliberatamente sovradimensionato che si distende a sud di essa. L'idea di Scharoun è straordinaria: egli dilata l'introduzione alla sala con una galleria panoramica lunga quasi cento metri che offre molteplici vedute sulla città e il paesaggio prima di varcare la soglia della sala. Come nei foyer della Philarmonie e della Biblioteca Nazionale a Berlino (l'uno risalita sotto la pancia della balena e l'altro piazza coperta con molteplici affacci), Scharoun è maestro nel concertare lo spazio introduttivo ai grandi interni delle istituzioni pubbliche. (1) |

|||

Concorso per il teatro, progetto vincitore di Hans Scharoun.  Concorso per il teatro, progetto di Jorn Utzon. |

Teatro, interno della sala.  Teatro, pianta.  Teatro e foyer, dalla città. Il teatro di Wolfsburg è terminale paesaggistico ed esperienza urbana allo stesso tempo, una vera e propria Corona della Città che sublima l'intero abitato in un simbolo presente da ogni scorcio. Per raggiungerlo, Scharoun organizza una vera e propria ascesi verso la cattedrale: quest'ultima però non si pone come fulcro urbano ma come orizzonte separato. Il foyer del teatro denuncia la contraddizione di essere staccato sia dalla città sia da una sala che, per la sua natura scenica, deve allontanare il mondo esterno.  Teatro, dettaglio del foyer. Pur risolvendo l'interazione partecipativa con il sito (che Aalto aveva negato), anche il simbolismo dell'architettura di Scharoun sembra ritrarsi dalla città del moderno. La potenza della sua idea è tutta racchiusa nello stacco e non nel dialogo con essa. La flessibilità (quasi gestuale) delle sfaccettature spaziali offerte dalla galleria e dalla sala non intacca questa autonomia. Il risultato è che sia il centro culturale sia il teatro sono due strutture aliene che possono vivere solo dichiarando la loro logica estranea alla città esistente. Al massimo inventano un'altra città onirica e introversa che sembra rinfacciare al progetto industriale (e alla sua applicazione consumistica) la sua alienazione. Aalto rimane a lato di Porschestrasse, Scharoun fuori di essa, pur essendo entrambi stati pensati come edifici simbolo della comunità. Esibiscono il potere e il limite delle idee imposte, quello di rimanere progetto e mai partecipazione. Ma tutto a Wolfsburg è progetto, o meglio, successione di progetti diversi calati sul corpo della città: è questo il destino della modernità, quello di non crescere mai. La democrazia rappresentata in questi due edifici perde di fronte all'implacabilità dell'industria, al pittoresco caricaturale dello strip. Il modernismo non incarna l'identità sociale ma la sua cancellazione in un'idea di massa, quella della serialità della produzione, cui, al massimo può dare forma, senza però cambiarne le premesse. Il romanticismo di Aalto e Scharoun è parte di questa contraddizione e mai come qui il mito dell'organico mostra i suoi limiti mentre esibisce le sue straordinarie qualità spaziali. Da un altro punto di vista, le forme dei due maestri nordici, pur fallendo di fronte all'anonimato ortogonale di Porschestrasse, offrono un singolare esempio di invenzione di un'architettura altra, di una vitalità che trova sfogo nel reale solo ripiegandosi su se stessa in un'infinita autorappresentazione.  Karstadt e la fabbrica Volkswagen. Con la dismissione dell'industria e la crescita della cultura dell'informazione anche Wolfsburg ha dovuto creare il simulacro di se stessa, la saga dell'automobile che diventa theme park. La pubblicità è passata da qualcosa di dato alla città a qualcosa preso da essa. La vicenda del progetto Wolfsburg non finisce infatti su Porschestrasse ma trova una successiva incarnazione in Karstadt, la terza città utopica dopo quella hitleriana e quella all'americana. Posta dall'altra parte del fiume (dal lato della fabbrica), questa è un campus espositivo high-tech dove sono messe in mostra le ultime novità del mondo dei motori e cui si accede pagando un biglietto. Karstadt è un'altra imposizione, con una differenza, tuttavia: mentre prima la città cercava di permeare la comunità, ora si ritrae da essa. Vi è un'idea diversa del commercio e dello spazio pubblico qui: vige la logica della riproduzione in vitro, il feticismo del gadget e della finitura tecnologicamente esatta. Il parcheggio di Karstadt è popolato di vetture recenti tutte uguali e metallizzate: un senso di disorientamento ci coglie di fronte a questa marea come se ogni auto fosse il rispecchiamento di tutte le altre. |

|

||

Phaeno, arrivando dalla stazione.  Phaeno, la ferrovia e la fabbrica.  Phaeno, spazio pubblico al piano terra tra le zampe.  Phaeno, i declivi interni e la copertura. |

La

natura di Wolfsburg si dispiega come surreale moltiplicazione del quasi

identico: per quanto la maggior parte di esse siano Volkswagen,

non si distinguono dalle altre marche, come se non servisse più

neanche l'identità del brand. Gli edifici sono simili:

tutti tecnologicamente rifiniti e privi di qualsiasi identità

architettonica (come, dall'altro, molta architettura tedesca recente).

Nella generale perfezione tutto è carrozzeria: il mondo

segue l'automobile e diviene accessoriato. Eppure la gente

non manca: nugoli di famigliole fanno la fila per pagare il biglietto

ed entrare in questo autosalone esteso. La folla è però

più ariana che su Porschestrasse, sono quasi tutti bianchi e

tedeschi. Lo scarto sociale tra l'Europa di serie A e quella di serie

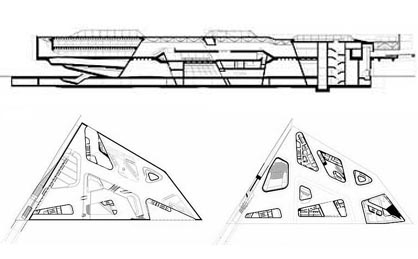

B si compra staccando un biglietto. Phaeno, sezione, e piante. Porta d'ingresso al ponte pedonale che dalla stazione raggiunge Karstadt (e sua logica estensione) è Phaeno di Zaha Hadid, l'ultima declinazione della Wolfsburg postindustriale. Per quanto è il primo edificio che si incontra scendendo dal treno, abbiamo scelto di visitarlo per ultimo quasi per un'inconscia premonizione di averlo già visto. Nella continua oscillazione tra quartieri modello per le masse e edifici simbolo, non poteva mancare un'opera firmata che cercasse di sintetizzare il nuovo trend commerciale di Karstadt. L'edificio, infatti, non delude queste attese: è un altro black box che si nega alla città mentre ammicca ad una presunta urbanità con un'eccessiva ginnastica formale. L'interno, tutto elevato al primo piano, poggia su dei giganteschi coni rovesciati di cemento, delle pesanti zampe sotto le quali, nelle intenzioni della progettista si dovrebbe creare un nuovo spazio pubblico. Peccato che la luce al neon lì sotto sia scarsa e tutto ricordi un buio parcheggio. Il tentativo di colonizzare la pseudo-loggia pubblica si risolve in una triste sagra con baracchini dei pop-corn e giochi per bambini che brillano con le loro lampadine elettriche nella semioscurità. La gente preferisce stare alla luce e all'aria aperta nella piazza di fronte all'edificio. |

|||

Palestra di roccia davanti a Phaeno, fronte. |

Sui

declivi artificiali creati dalla Hadid, sfrecciano gli skater

al suono dei boom-box, una palestra di roccia autotrasportata

che offre scalate a pagamento attira molte più persone della

loggia. Se lo spazio coperto non offre alcuna attrattiva e si ritrae

dalla piazza, l'interno è ancora più remoto. Dopo aver

pagato un altro biglietto, saliamo su una ripidissima scala mobile che

ci deposita allo spazio espositivo superiore. Phaeno è un edificio

educativo per il display delle nuove scoperte scientifiche

e tecnologiche, una sorta di versione contemporanea del gabinetto

delle curiosità. L'ambiente superiore è un open

space attraversato dai coni di cemento che sorreggono un'enorme

struttura tridimensionale reticolare di metallo che fa da copertura.

I cilindri, un richiamo al beton brut dell'Unitè d'Habitation,

di brut hanno ben poco: sono lisci come volute art nouveau

e immaginiamo che i casseri per il loro getto devono essere costati

una fortuna. Anche il three-dimensional frame sulle nostre

teste richiama precedenti come le coperture continue di Konrad Wachsmann

o di Yona Friedman ma è visivamente pesantissimo con i suoi profili

a H dipinti di grigio che s'incrociano a formare un'opprimente gabbia:

a cosa serve esibirli se l'interno galleggia in una perenne semioscurità?

Il pavimento si rialza a formare declivi artificiali dai quali veniamo

tenuti lontani con balaustre: un rapido calcolo visivo ci fa misurare

una considerevole percentuale di spazio inutilizzabile grazie ad essi. |

|||

| Tutti

questi segnali parlano di una tensione tra il desiderio della progettista

di creare un'altra delle sue sculture architettoniche e il programma

funzionale che chiedeva un opaco contenitore neutrale ove risaltassero

le stazioni in mostra. Oltre al generale senso di spreco (e di scarsa

appropriatezza), la delusione maggiore la riserva proprio il percorso

espositivo (se di percorso si può parlare in un open space

al buio privo di gerarchie). L'involucro di Phaeno (anch'esso una carrozzeria)

sembrerebbe richiamare le più sofisticate tecnologie virtuali

al suo interno e invece le stazioni sono spesso giochi meccanici per

bambini esperibili su banchetti di legno che ricordano l'ottocento o,

al massimo, l'ora di scienze alle elementari. La loro povertà

è incomprensibile e sembra concedere l'effetto al solo

edificio, a quell'involucro che li ignora. Qualunque siano le ragioni di tale schizofrenia, Phaeno celebra la propria separazione dall'esterno per rappresentare una realtà altra, è location di una nuova dimensione della comunicazione che non invade il mondo civile ma si ritrae da esso. Dopo le leggende di Aalto e Scharoun, un altro edificio nega la Wolfsburg reale, quella del quotidiano industriale. Sorge la domanda: che impatto ha la comunicazione (investita su questi edifici) in architettura? Pare che il suo destino sia di creare dimensioni parallele per funzionare come fiction, spazi rimossi dalla casualità del presente che celebrano un proprio discorso autonomo (o, meglio, un proprio messaggio pubblicitario). Nell'era dei media questo discorso autonomo rischia di sostituire la fisicità del costruito perchè la gente non vede più quello che ha di fronte ma solo quello che gli viene preconfezionato. Qui sta però lo scarto della reklamearkitektur di Phaeno e degli edifici di Karstadt. Entrambi non partecipano alla banalità del consumismo come Porschestrasse. Nell'età dell'effimero, lo spettacolo deve negare la città e riprodurla in un recinto chiuso e circoscritto. Un progressivo senso di rimozione ci assale, ci viene nostalgia delle bancarelle e ripassiamo sullo strip per poi proseguire verso il parco dell'antico castello. |

||||

Topotek 1, Rosengarten allo Schlosspark. Il destino di Wolfsburg è di essere un progetto autoritario continuamente dirottato che ha prodotto solo frammenti incompiuti delle forme della modernità: dalla fabbrica di stato al villaggio della nostalgia, dalla città dello shopping ai simboli della democrazia, dal theme park dell'automobile al soprammobile ingigantito dell'archistar. Che identità si rispecchia in tutto ciò? La risposta ce la danno forse i padiglioni riflettenti creati da Topotek 1 nel locale Schlosspark: le immagini in essi vengono frammentate o, alternativamente, rapprese.  Topotek 1, Skulpturgarten allo Schlosspark. Come specchi distorti del desiderio, sembrano un commentario sulla sovrapposizione irrisolta di realtà progettate e realtà rimosse, entrambe forzate in questo luogo. Se la frase che apre questo scritto ha senso nell'augurare un investimento di immaginario nell'architettura, allora Wolfsburg deve ancora consentire una tale proiezione a chi la abita perché finora ha prodotto solo identificazioni artefatte. E quindi lasciamo la città con un augurio tratto dal Romanticismo, padre del desiderio (ma anche dei disastri provocati da esso): Germania, pallida madre, guarda dentro di te. Pietro Valle pietrovalle@hotmail.com |

||||

| NOTA: 1. Non è un caso che Wim Wenders facesse abitare i terrazzi della Biblioteca Nazionale dagli angeli che scrutano in segreto gli uomini ne Il Cielo Sopra Berlino. |

||||

|

I disegni e le fotografie che accompagnano lo scritto, quando non scattate

dallo scrivente sono tratte da: Wifried Wang, Stadt werden – Mensch sein: Alvar Aalto Kulturhaus und Hans Scharouns. Theater in Wolfsburg als Litbilder der heutigen Architektur, Wolfsburg 2000. Karl Fleig, Alvar Aalto, Vol. 2 1963-70, Zurigo 1976. Peter Blundell Jones, Hans Scharoun, Londra 1996. www.de.wikipedia.org. www.arcspace.com. |

||||

| Per

qualsiasi comunicazione laboratorio

|

|||||