|

|

|||||

| home > architetture | |||||

| LEONARDO

RICCI. Villaggio Monte degli Ulivi a Riesi |

|||||

| "Se

non c'è significato ci risparmieremo un sacco di fastidi, perché non

avremo bisogno di scoprirne uno" Il Re di cuori in Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol Alice si mise a ridere, "È inutile provare" disse "non si può prestar fede a cose impossibili" "Direi piuttosto che ti manca l'esercizio" rispose la Regina Lewis Carrol, Attraverso lo specchio "Solo l'indimostrato smaschera la dimostrazione come tautologia" Theodor W. Adorno, Minima Moralia L'INEDIFICANTE, OVVERO "LE BOEUF SUR LE TOIT" |

|||||

| Le

architetture di Leonardo Ricci non si rassegnano all'edificazione. Hanno

lo sguardo liminare e svagato di chi, affetto da nevralgia del trigemino,

si chiede amaramente perché tutto questo doveva capitare proprio

a lui. Non metto qui in discussione la loro avvenenza, che da quell'aria affranta da Pierrot, forse, persino, ci guadagna, ma proprio il fatto che esse non sembrano possedere quel poco d'eroismo necessario ad accettare l'esistenza con ragionevole condiscendenza. Non raggiungono mai, per quanto murate e intonacate, quello status edificante che permette ad un edificio d'essere ciò che si conviene che sia e ciò che, tutto sommato, gli conviene essere. Per quanto costruite, non palesano edificazione. La costruzione non-edificante né edificata, quasi mai risulta esemplare. Talvolta però, per circostanze fortuite, può capitare che essa si trovi al centro di eventi esemplari e, insieme, edificanti. In tal caso si verificano tra i luoghi, le architetture, i fatti e le funzioni, come delle minuscole lesioni, quasi invisibili in verità, ma che fanno perdere coesione all'insieme, rendendolo insidioso come le sabbie mobili. In questa palude ci si può muovere solo coi trampoli, cauti e preoccupati come fenicotteri. |

[12aug2004]

|

||||

|

L'insieme

di Monte degli Ulivi fu voluto da Tullio Vinay nei primi anni Sessanta,

in questa provincia tre le più povere e meno avvenenti (secondo

canoni oleografici) di tutta l'isola Sicilia. Il suo gesto fu quello

del pioniere che, deciso ad aprire nuove frontiere, fa disporre in cerchio

la carovana e si dichiara disposto a morire sotto il tiro incrociato

dei nativi pur di edificarli e edificarne le terre. Epoca,

uomini e luoghi congiuravano fin dal principio, dunque, per l'edificazione.

Per paradosso si volle affidarla a colui che risultava il più

talentoso tra i fiorentini dell'epoca: Ricci Leonardo; bravissimo ma,

come vedremo, non edificante architetto. "Riez: squallida et deserta loca", recitano tristemente le descrizioni che i vassalli spedivano a ignari principi e baroni i quali, per strambe peripezie di successione, per ironia della sorte o magari solo per la carognata di un notaio, s'erano ritrovati padroni di questo sputo di terra. Per loro s'identificava appena con una sensazione di disagio al semplice ascoltarne il nome. Sensazione che, comunque, non giungeva mai allo stadio dell'idea contornata e cosciente e doveva essere classificata, forse, come malessere indefinito dovuto a stanchezza o a cattiva digestione. "Riez" annunciava con un filo di voce il messaggero che, al centro dell'ogiva, si faceva più piccolo possibile, mentre il signore, intento al suo quotidiano quarto di montone, ruttava infastidito e, bestemmiando, gli aizzava contro il gigantesco alano con il medesimo gesto con cui si caccia via un tafano. Così il povero messo evitava, potendo, di menzionare quei luoghi, e siccome lo poteva benissimo, essi vissero fino a tempi recenti in quello stato di anarchia semincosciente che deriva dall'abbandono e dall'oblio. Stato, intendiamoci, per certi versi invidiabile, ma dal quale, purtroppo, non sempre si estrassero e svilupparono le potenzialità benefiche. |

||||

| È

proprio questo che vuol dire, mi assicurano, la parola "Riez":

nulla, vuoto, deserto. Un luogo segnato dal destino a divenire palestra

di crociati, missionari e benefattori dell'umanità, laboratorio

di bonifiche e recinto di esercizi edificatori. Ciò avvenne tardivamente.

In passato le falangi gesuitiche furono, infatti, troppo impegnate ad

edificare il rio delle amazzoni, la nera africa e le gelide lande dei

pellerossa canadesi per metter mano alla disinfestazione del giardinetto

sotto casa. Tuttavia avvenne (le strade della provvidenza...). Ci pensarono

nientemeno che i Valdesi. Inaudita trasferta di nordici assuefatti all'aria

fina, al bianco ed all'azzurro, in questa depressione della terra dalle

mefitiche esalazioni, regno del giallo, dello zolfo e del sale. Ancora

oggi stupisce intravedere, talvolta, tra le pietre e gli scarni ulivi

l'espressione glauca ed ottimista di qualche missionaria protestante

d'oltralpe, quando a cento metri da lì persiste la sagoma terrosa

di un sacrista mezzo arabo che dondola il turibolo fumante sul cadavere

mentre intorno svolazzano, come scarabei stercorari, i sulfurei paramenti

violacei di un prete nerastro. La si volle edificare con l'architettura

di Leonardo Ricci. Ma, dinoccolata ed extravagante, improbabile e anche

un pochino sprezzante, questa punta i piedi con la testardaggine dei

muli e non si arrende all'evidenza d'esistere e di trovarsi lì.

Di esserci, insomma. Si capisce che, infine, l'edificio più riuscito

dell'intero villaggio risultò, com'è noto, quello mai

edificato, l'ecclesia, e si può anche azzardare l'ipotesi che,

se l'avessero edificato, allora non sarebbe così perfettamente

riuscito. |

|||||

Di questa notturna antinomia l'architettura di Ricci risplende come colpita da un raggio di luna. La dichiarata propensione dell'architetto fiorentino per il non finito ("Io credo che Agàpe non dovrà essere mai finita" dichiarava qualche anno prima, a proposito dell'altro villaggio Valdese costruito, sempre con Vinay, in Piemonte), l'evidente inconclusività dei suoi edifici, testimonia di una specie di inadempienza edificatoria che lo ha portato, in tutta la prima fase della sua attività ad ideare architetture le quali, come s'è detto, si ostinano a non esistere e, una volta giunte su quel crinale che separa progetto e realizzazione, oscillano senza decidersi per una parte né per l'altra. Come l'ubriaco in pizzo allo scalone. Intendiamoci, non è che le opere di Ricci siano architetture mancate, come accade ad altre, che, semplicemente, non sanno fare i conti con la costruzione. Sono, piuttosto, frutti ambigui e adolescenziali, prodotti di un particolare microclima, fiori di serra la cui bellezza ed il cui sapore proprio in quell'ombrosa immaturità consistono. Quando quest'architettura diventerà, come nell'ultimo periodo dell'architetto fiorentino, "adulta e matura" (cioè cederà finalmente alla forza di gravità, alla tentazione d'esistere ed alle lusinghe dell'edificazione, piombando sul terreno ed adeguandosi fin troppo al fatto tecnologico e costruttivo) si banalizzerà e smetterà di dare ragione del talento incantato e leggero, antinomico ed adolescenziale, del suo ideatore.  "Ho dovuto trattare la materia in modo che non favorisse l'errore ma al contrario che l'eventuale imprecisione ne arricchisse l'espressione" dice Leonardo Ricci, parlando delle costruzioni di Monte degli Ulivi. Si riferisce, evidentemente, alla necessità di adeguarsi alle fatali "imprecisioni" esecutive delle maestranze locali ma l'affermazione acquista il valore di una dichiarazione poetica. L'architetto accetta "l'energia dell'errore" e tuttavia non l'auspica; l'accetta, dunque, e non l'accetta; la dice e non la dice. Nulla di meno edificante e nulla di più affascinante. Ma, anche, nulla che delinei meglio le prime architetture di Leonardo Ricci, le quali abitano un limbo particolarissimo, sospese a mezz'aria come Laputa; ci sono e non ci sono; sono architettura ma non lo sono; sono state progettate e non lo sono state (i disegni che mi è capitato di vedere non sembravano avere molto a che fare né con i primi schizzi, né con il costruito...); sono state costruite e tuttavia non hanno mai subito, veramente, il crisma dell'edificazione. |

|||||

| Qualcosa

di simile capitava, in quegli stessi anni, anche a Giovanni Michelucci. Cosa hanno a che fare, infatti, gli schizzi della sua chiesa sull'autostrada con l'edificante edificio che fu, poi, edificato? E pensare che per qualche tempo si amò insaccare tutto ciò nell'ampio calzettone epifanico della "architettura organica" (declinazione, magari marginale, dell'organicismo, "espressionismo organico" et similia) solo perché, qui in Italia, non s'aveva altro da infilarci. Ma è possibile, dico, pensare che un'architettura che "canta la vita", un organismo in crescita, un armonico strutturarsi di particelle, spampanato come una lattuga, possa infine incarognirsi in questo non esistere? Bell'organismo quello che non ci sta a costituirsi come tale! Il suo codice genetico sarebbe tutto da ridere, e per mettere su un orticello sperimentale con questi elementi bisognerebbe affidarsi al buon Dio sperando che i cetrioli non si mettano a ronzare come calabroni. Da qualche parte, è certo, le eliche cromosomiche dovrebbero essersi annodate.  Perciò alla fine è necessario ammetterlo: questa architettura non sembra davvero aver nulla di "organico" ed appare, anzi, quanto di più lontano possa esistere da quel fluire tonalissimo e privo di attrito, che scorre tranquillamente dal disegno al costruito e che le architetture di Wright o di Bruce Goff lasciano prevedere, già ancor prima di essere edificate. Edificantissime esse sono. Ma nulla si produsse in Italia di meno apparentemente dissimile da quella "architettura organica" sponsorizzata da Bruno Zevi con straordinaria passione e scarsissimo successo (a parte qualche tardivo epigono Wrightiano che finì quasi sempre per infilzarsi come un tordo in una spinosa matassa di esagoni e di angoli a trenta gradi). Perciò si fece di necessità virtù e, in mancanza d'altro, si parlò di una via italiana all'organicismo. Ma sembra proprio che la razza sia oramai definitivamente tarata: il mostrarsi "nature" è qualcosa che all'architetto italiano fa sempre accapponar la pelle. ("Che male c'è? noi si va in giro vestiti" mi ha risposto un amico cui l'ho confidato e, in fondo, gli si può dar ragione, purché si sia disposti subito dopo ad ammettere, con il Sartor Resartus di Carlyle, l'eventualità che gli abiti che ci hanno reso uomini, adesso, minaccino fortemente di renderci attaccapanni). L'architettura del Monte degli Ulivi, in fondo, non è diversa da quella che Ricci già progettava negli anni Cinquanta per altri, più eletti, luoghi. La casa Borgese-Mann a Forte dei Marmi, del 1958, e la sua stessa casa di Fiesole, del 1955, potrebbero benissimo essere inglobate al villaggio Valdese: simile l'andamento planivolumetrico, simile l'accostamento dei materiali, pietra ed intonaco affiancati nettamente, per piani e setti. |

|||||

|

A

Riesi però, forse proprio in virtù dell'impatto con la

fortissima volontà di edificazione, che in questo caso

era nell'aria, affiora con particolare evidenza quella forma di inquietudine

che induce l'architetto ad esprimersi per paradossi, contraddicendosi

continuamente. È una contraddizione vitale, che gli impedisce di apparire univocamente (e lo esime dunque, in parte, anche dall'apparire datato) e che lo rende pudico quel tanto che basta a non portarlo a propugnare con convinzione assoluta un "principio", che non lo "colloca", se non imprecisamente. Nell'offrirsi come gesto irriducibile alla descrizione grafica (in primo luogo) e letteraria (in secondo), la prima architettura di Leonardo Ricci non mostra tuttavia caratteri assimilabili a quelli dell'opera, per esempio, di un architetto "informale" come Friedrich Kiesler. Permane una tendenza strutturante, una forza centripeta che manca a quest'ultima: le planimetrie dell'architetto fiorentino, che sempre già brutalizzano (prima che la costruzione si occupi del colpo di grazia) gli "schizzi" iniziali, sembrano fatte apposta per testimoniarlo. Non solo "sono" disegni, ma sono disegni che si attestano, persino con virtuosismo, proprio su quel versante "narrativo" che, dopo essere stato brillantemente dribblato all'atto dell'ideazione, rientra adesso in gioco in vista del rigore costruttivo. |

||||

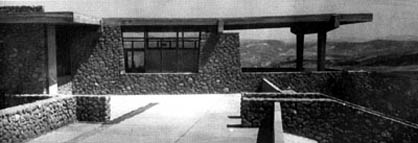

| Ancora

troppo eleganti le curve, troppo precise le rotazioni, didascalici gli

scostamenti tra gli assi e tra i piani: qui non si respira quell'aria

di smobilitazione generale che viceversa troviamo, per esempio, in un

odierno propugnatore instancabile della "tridimensionalità

antiprospettica" (per dirla con Zevi) come Frank Gehry. E naturalmente

tutto appare in Ricci estremamente più "sofferto".

Egli è, dopo tutto, un architetto europeo. Nello spezzarsi della "parola" architettonica, nella rinuncia alla presenza fisica della architettura sta uno dei caratteri della prima opera di Ricci. La voce bianca dell'intonaco e quella roca della pietra si intrecciano ed intessono una fuga che rende impalpabile la massa dell'opera. Ineffabilità e passività sono i due termini contraddittori che ne costituiscono il recinto formale. L'idea di massa è, infatti, presso che ineliminabile dall'uso che Ricci fa della pietra, dal tipo di pietra e dalla sua disposizione: laddove l'edificio tocca il terreno, insomma, esso è roccia. Ma non appena alziamo lo sguardo l'edificio comincia a planare. Non solo. Neppure quando trova il suo corpo e, voluminoso, poggia sul terreno, l'edificio grava. La scuola meccanica di Riesi è più gonfia che greve. La pietra nelle prime opere di Leonardo Ricci è sempre usata a fini impropri, in modo contrario a quello che ci si potrebbe aspettare. Qui la "natura del materiale" è letteralmente giocata e conferma tra l'altro il fatto che Ricci sta lavorando, tra gli anni Cinquanta e Sessanta (non so quanto coscientemente) non alla diffusione europea di una qualche variante dialettale dell'originario ceppo "organico" yankee, ma alla sua liquidazione. In nessun punto i suoi edifici si danno seriamente come masse: giocano, semmai, a definirsi tali ed immediatamente si contraddicono attraverso l'enunciazione di spessori trascurabilissimi. "She-house o He-house?" s'intitolava un vecchio editoriale di Bruno Zevi sulla casa Borgese-Mann e, in effetti, l'edificio di Ricci può essere ambedue le cose, solo che se ne colgano "complessità e contraddittorietà" come un elemento vitale. Cosa non ovvia, visto che il nome di Leonardo Ricci è assente, per esempio, dal celebre testo di Robert Venturi, scritto proprio in quegli anni. |

|

||||

|

"Il

significato è interno, dentro le cose... e le cose messe in relazione

con le altre acquistano nuovi significati", così scrive

Ricci, e si potrebbe dire davvero che la sua architettura pur permanendo

nell'ambito della tonalità e rimanendo fortemente strutturata,

è polifonica; in essa può capitare che linee melodiche

perfettamente tonali cozzino tra loro creando subitanee dissonanze.

Polifonico è in Leonardo Ricci, per esempio, il confluire nei

suoi edifici di "qualcos'altro", il mescolarsi, nelle sue

"abitazioni", di qualcosa che "abitazione"

non è. L'edificio, in Wright (madre di tutti gli organicismi), è perennemente "quintessenza" dell'abitazione: persino nelle sue costruzioni più ardite il maestro americano (e, come lui, i suoi epigoni e allievi) non abbandona mai la trincea del "riparo". In Ricci invece, attraverso la proclamata "appartenenza alla terra" dei suoi edifici (materiali naturali, adattamento all'orografia, forme amebiche e scivolose ecc.) si fa strada proprio l'abolizione del riparo, la sua completa scomparsa. Gli interni di Ricci cedono solo a forza alla suddivisione, ogni porta è vissuta come un trauma perché implica un ulteriore incremento dell'idea di riparo, di privacy, di chiusura: "...persino i mobili non saranno più quello che sono, tanto elementari saranno i bisogni dell'uomo una volta arrivati alla libertà dello spazio". Scrive, ancora, Ricci in quegli anni: "Non è certo il ritorno a forme arcaiche che mi spinge ma proprio il contrario" e la frase, che apparirebbe terribilmente risaputa se dovessimo intenderla in termini edificanti (qualora, cioè la lesione fosse tale, in fondo, da non incidere che lo smalto dell'opera), acquista un altro senso qui, incastonata nell'inedificante, dove l'architettura, in modo ambiguo e paradossale, si scioglie e, rovinando, si annulla, cosi che a venir messo in discussione è il suo statuto. Ed è proprio l'ecclesia, infine, che rende davvero ragione di tutto questo: opera insussistente che possiamo adesso pensare come "ming" (cifra e destino) di tutta l'architettura di questo adolescente, inedificante, architetto. Ugo Rosa u.rosa@awn.it |

||||

| Il presente scritto è stato originariamente pubblicato nel volume Il Villaggio di Monte degli Ulivi a Riesi di AA. VV. a cura di Emanuele Tuccio (ed. Estmodus, dicembre 2001). | |||||

| LEONARDO

RICCI. Villaggio Monte degli Ulivi a Riesi |

|||||

| luogo: Riesi (Caltanissetta) realizzazione: 1963-1966 |

|||||

| > BARTOLOZZI: LEONARDO RICCI. LO SPAZIO INSEGUITO | |||||

|

Per

candidare progetti laboratorio

|

|||||