|

|

| home |

| Lo

spazio di Luigi Prestinenza Puglisi |

||||

| >

MAILTO PUGLISI > LEZIONI > FORUM > PRINTABLE VERSION |

Oltre cinquanta anni

fa, precisamente nel 1948, il critico Bruno Zevi pubblicò un libro destinato ad avere un notevole successo, con decine di traduzioni e ristampe. Il titolo è

Saper vedere l'architettura e oggi si trova nei tascabili della Einaudi. Aveva l'obiettivo di introdurre il vasto pubblico alla comprensione dell'architettura, riprendendo il titolo da

Saper vedere, un fortunato volume scritto dallo storico dell'arte Matteo Marangoni. Un compito particolarmente difficile allora -ma lo sarebbe ancora oggi- se consideriamo che pochi avevano e hanno un reale interesse per l'ambiente costruito nel quale vivono, e tanto meno per le architetture che lo determinano; e mentre qualunque persona di cultura si vergognerebbe ad ammettere di non conoscere un pittore quale Sebastiano del Piombo o Matisse, la stessa non si porrebbe neanche il problema per due architetti quali il Buontalenti o Neutra. |

[20jan2001] | ||

Con questa tesi Zevi sviluppava, in senso crociano, un filone di ricerca che era stato iniziato da alcuni grandi storici dell'arte tedeschi di fine ottocento, quali Heinrich Wöfflin, e attuato dai due architetti protagonisti della ricerca architettonica moderna Frank Lloyd Wright (che, detto per inciso, la riprese dal filosofo giapponese Lao Tze) per il quale sostanza dell'architettura era proprio lo spazio e Adolf Loos che l'applicò nel raumplan, cioè organizzando i vuoti in un continuum e non giustapponendo stanze malamente decorate, come era costume dell'edilizia viennese a lui contemporanea. La tesi di Zevi comportava due problemi critici, acutamente evidenziati dallo stesso studioso. Primo: se l'architettura è essenzialmente spazio interno, bisogna riscrivere i testi di storia dell'architettura depennando realizzazioni, quali il tempio greco, che sono prevalentemente scultoree e rivolte all'esterno (come considerare un interno degno di nota la sua cella?) e, poi, escludere la scenografia, l'architettura dipinta e disegnata, gli obelischi e via dicendo. La seconda obiezione è che si possa ingenerare l'equivoco che un buon edificio sia la somma dello spazio interno e di alcuni attributi secondari relativamente indipendenti quali il colore, l'ornamento, le decorazioni, i prospetti, introducendo così un dualismo che mina alle basi l'unità e l'integrità dell'opera d'arte. Alla prima obiezione Zevi rispondeva che, oltre allo spazio architettonico, c'è quello urbanistico. Le facciate di un edificio o il volume di un obelisco, una fila di alberi o anche una siepe delimitano in realtà uno spazio della città o del paesaggio e quindi, alla fine, un ambiente interno. Da un punto di vista qualitativo, infatti, non c'è differenza tra una stanza e una piazza o tra un corridoio e una strada delimitata da un ciglio, un parapetto o una quinta stradale. Concludeva il critico: "anche qui… ciò che interessa è la loro funzione come determinanti di uno spazio racchiuso". |

||||

Alla seconda obiezione Zevi rispondeva che in un'opera d'architettura veramente riuscita tutte le parti concorrono a sottolineare l'unità dell'opera: "se è certo che una bella decorazione non creerà mai bello spazio, è anche vero che uno spazio soddisfacente, se non è sostenuto da una adeguata trattazione delle pareti che lo racchiudano, non crea un ambiente artistico". Ma, avvertiva però che, comunque, una buona architettura può essere tale anche senza l'apporto di fattori a lei estrinseci: "Che le facciate siano belle o brutte è… secondario… quattro pareti ben decorate non creano di per sé un bell'ambiente". Le due risposte lasciano aperti alcuni problemi: la prima perché esclude dall'architettura lo spazio esterno sia pure per affidarlo subito dopo all'urbanistica, la seconda per la perentorietà della divisione tra una sostanza (lo spazio) e gli altri attributi (ornamenti, decorazioni, prospetti), quasi che l'architetto possa pensare gli uni separatamente dagli altri. E insoddisfacenti dovettero sembrare allo stesso critico che vi ritornerà a più riprese. L'aver centrato la discussione sullo spazio rappresenta, a mio avviso, un mutamento di punto di vista così importante, le cui conseguenze non possiamo dire a tutt'oggi di avere ancora sondato. La nostra attenzione si sposta, infatti, da ciò che normalmente percepiamo, i pieni, gli oggetti, ai vuoti che invece tendono a sfuggirci.  Ma cosa è il vuoto? Io credo che le risposte che, sinora, sono state date a questa domanda siano insoddisfacenti. Il vuoto -come il nulla- è, infatti, un concetto trappola che non riusciamo a definire che in negativo. Il vuoto è l'assenza del pieno. La negazione della materia. Ciò che non ha corpo. Ma proprio perché lo definiamo in negativo -come qualcosa che non è- il vuoto non dovrebbe esistere. Come fa ad esistere ciò che non ha qualità fisiche? E non bisogna essere certo il filosofo greco Parmenide per capire che ciò che non esiste non merita la nostra considerazione. In realtà le cose non stanno esattamente così. Anche perché, in architettura, noi non pensiamo al vuoto assoluto, e cioè alla negazione filosofica del pieno, ma piuttosto, come lo stesso Zevi ha sottolineato, a ciò che da questo pieno è delimitato: una porzione di spazio. Che è pur sempre un qualcosa. Di meno solido, di più aereo della materia costruttiva: una porzione d'aria. Da qui una prima definizione: il vuoto in architettura non si caratterizza in negativo ma come la porzione di spazio che muri, diaframmi, modanature delimitano. Cioè, se vogliamo usare un termine geometrico, un volume. Esattamente come in un cilindro, un cono, una sfera c'è una superficie che delimita e un volume che è delimitato, così in una architettura ci sarà un involucro che racchiude e uno spazio interno che è racchiuso. Già basta questa semplice considerazione a farci vedere l'architettura in termini di contenuto e non di contenitore. Bruno Zevi arrivò, in una mostra memorabile, a far eseguire dei plastici nei quali l'architettura di Michelangelo si vedeva, per così dire in negativo, cioè a partire dagli spazi delimitati. E lo stesso Rem Koolhaas ha utilizzato, per il progetto della Biblioteca di Francia, un approccio simile. Ha pensato, infatti, a un grande parallelepipedo interamente costipato di libri e scavato da ambienti, che come i buchi nella groviera, ne avrebbero eroso la massa. Ha realizzato poi due plastici diversi: uno per far vedere il volume come pieno. Un altro fatto dai buchi, questa volta rappresentati in negativo come volumi pieni, per far capire la loro logica aggregazione. Sono i buchi, dice Koolhaas, che fanno l'architettura della biblioteca perché è in queste cavità che si svolge la vita di relazione, si snodano i percorsi, sono possibili le attività di studio e di ricerca. Queste due esperienze ci mostrano quindi che è possibile progettare con i vuoti. Invece che assemblare i muri, il progettista penserà a aggregare i volumi, cioè gli spazi, tra loro. Ma questa risposta è completamente soddisfacente per un architetto? Direi di no. |

||||

Intanto perché non è vero che il volume, in quanto entità geometrica, restituisca la effettiva qualità dello spazio di un ambiente. Il colore, i materiali adoperati, la grana, la temperatura lo determinano tanto quanto la sua forma geometrica: una fredda scatola di cartone è, per esempio, diversa da una di metallo pitturato rosso e questa da una di gommapiuma calda. La risposta è insoddisfacente per un'altra ragione. Perché potrebbe nascondere un formalismo tanto deteriore quanto quello, impostato sulla composizione dei pieni, che abbiamo abbandonato. L'aggregazione degli spazi può diventare un gioco gratuito, una ennesima forma di composizione che, invece che lavorare sommando pilastri, muri, finestre progetta per giustapposizione di prismi, parallelepipedi, sfere oppure -ma è la stessa cosa- selle, nastri di Moebius, paraboloidi iperbolici. Insomma una piaga formalista che potrebbe deprime la nostra architettura, trasformandola in un inutile passatempo geometrico. Occorre allora introdurre un terzo termine: l'utente. L'utente è colui che misura e rende concreto lo spazio. Un vuoto, infatti, ha senso solo in relazione a colui che lo percepisce. Per banalizzare: una stanza alta tre metri ha un valore per chi la vive, alta trenta ne ha un altro. E una cosa è un plastico, un'altra un edificio concreto. Questa considerazione ci fa immediatamente pensare che debba esistere un nesso tra pieno, vuoto e soggetto umano. E che sia proprio questa relazione che determina il valore di una architettura. Immaginate adesso di essere all'interno di un ambiente. Voi avrete una idea del suo valore spaziale solo attraverso muri, diaframmi, soffitti. E anche del vostro punto di vista. Il vuoto non è quindi una entità in sé e per sé, ma, dipende dalla nostra percezione, ha caratteristica relazionale. In termini matematici si direbbe: è funzione del pieno che la delimita e dell'utente che la utilizza. Varia sia se muta il primo (la grana, le dimensioni, la forma, le qualità del pieno) sia se cambia il secondo (la statura, la posizione, il punto di vista dell'utente). Cosa comporta per noi affermare che lo spazio ha caratteristiche relazionali? Che, innanzi tutto, riviene data centralità all'uomo concreto, alla sua percezione, ai suoi bisogni. In architettura non ha senso parlare di spazio al di fuori dell'uomo che lo usa.  Il formalismo, e cioè quella concezione che vuole a tutti i costi ridurre l'architettura a una serie di rapporti matematici, armonie, simmetrie, e postula l'osservatore posto al di fuori dell'oggetto, in un punto di osservazione distaccato e assoluto, ne risulta conseguentemente indebolito. Lo spazio, infatti, per quanto si voglia ridurre a cosa astratta -intellettualizzandolo sotto forma di rapporti che esistono in sé e per sé- è però sempre e, in via preliminare, assunto concretamente, come spazio della vita. Bernard Tschumi, un architetto e teorico contemporaneo, ha ben afferrato questo aspetto. Secondo lui addirittura la dimensione percettiva coesiste e si oppone a quella intellettuale. Da un lato, infatti, godiamo di un ambiente che ci colpisce attraverso i sensi e che non concettualizziamo ma viviamo, dall'altro cerchiamo di farne un'esperienza riducendolo a modelli astratti e geometrici. Ma o lo percepiamo o lo concettualizziamo. Non è possibile ricondurre queste due esperienze a unità. E così o ci appare come un insieme disordinato e a volte spaesante di sensazioni, quasi come un labirinto, o come una entità ideale, razionale e misurabile, semplice e astratto come una piramide.  La seconda conseguenza che deriva dalla relazionalità dello spazio è che possiamo considerarlo in termini informatici. L'informatica è, infatti, lo strumento migliore di cui disponiamo per gestire le interrelazioni. Anche quelle immateriali come i flussi informativi che si determinano tra utente, spazio architettonico e ambiente esterno. È possibile pensare allora a uno spazio che dialoga, adattandosi ed interagendo, con l'uomo e la natura. Entro in casa e la porta, riconoscendomi, si apre automaticamente. Il mio umore muta e cambia di conseguenza il colore e l'illuminazione dell'ambiente. Esce il sole e la stanza si riposiziona, esattamente come un girasole, rispetto alla sua giacitura. È la frontiera degli edifici intelligenti con i quali gli architetti stanno, sia pur timidamente, cominciando a confrontarsi intuendone le enormi possibilità, tecniche, ma soprattutto poetiche. Torneremo su questo argomento, quando affronteremo il tema dell'elettronica. Adesso soffermiamoci sulla relazionalità intesa ancora nel più semplice dei modi, cioè come rapporto tra il corpo di colui che utilizza lo spazio e l'architettura che lo delimita. |

||||

|

Il corpo nello spazio Probabilmente tutti voi conoscete la cucina di Francoforte. Si tratta di una attrezzatura standard di mobili, ideata negli anni Venti, per permettere, all'interno di spazi particolarmente contenuti, le attività connesse con la conservazione, preparazione e il consumo dei cibi. Per raggiungere questo obiettivo i progettisti hanno studiato e classificato le misure del corpo umano, hanno attentamente misurato i movimenti necessari a eseguire le funzioni richieste, hanno eliminato tutte le disposizioni delle attrezzature che richiedevano all'utilizzatore sprechi di energia o inutili sovrapposizioni dei percorsi.  Sempre tra gli anni Venti e Trenta, con lo stesso atteggiamento mentale, si esaminano gli alloggi. Obiettivo: fornire abitazioni piccole e economiche, ma strutturate, divise e organizzate in modo tale da garantire una sufficiente vivibilità. Il maggiore e più lucido teorico di questo approccio è il Klein. Se vi capita di leggerne gli scritti o osservare i suoi disegni vedrete con quanta cura e acume teutonico egli studi la pianta degli alloggi per poi arrivare alla loro razionalizzazione: rappresentando sotto forma di diagrammi i movimenti tra i vari ambienti, verificando il rapporto tra gli spazi pieni occupati dai mobili e quelli vuoti destinati alla circolazione, graficizzando il rapporto tra le zone in luce e quelle in ombra nelle varie ore del giorno. Dietro la cucina di Francoforte e gli alloggi del Klein, vi sono una nuova cultura e una nuova tecnica. La nuova cultura è quella della produzione industriale, la nuova tecnica è l'ergonomia. Ergonomia vuol dire studio degli accorgimenti che consentono il risparmio e la razionalizzazione dell'energia umana. I risultati più brillanti della nuova disciplina sono ottenuti nella semplificazione dei processi produttivi e nell'approntamento di catene di montaggio: razionalizzando i movimenti dell'operaio, con la minima fatica e il minimo spreco di tempo, si massimizza la produzione. L'ergonomia studia anche forme e caratteristiche del posto di lavoro dei cosiddetti colletti bianchi, cioè le persone che lavorano negli uffici, per ridurre la quantità e, insieme, migliorare la qualità degli ambienti. E approfondisce la organizzazione degli spazi nei mezzi di trasporto: i treni e le prime automobili. E, infine, gli alloggiamenti degli animali nelle grandi fattorie: dai polli alle mucche.  La rivoluzione concettuale operata dall'ergonomia è tanto forte che ce la portiamo dietro anche oggi, quasi senza accorgercene. Provate a prendere un qualunque manuale di architettura e la ritroverete con facilità: misure caratteristiche del corpo umano; misure standard degli arredi; schemi distributivi degli edifici. Quasi inutile sottolineare i vantaggi dell'approccio ergonomico: ha consentito di unificare la produzione di mobili e attrezzature (prendete le cucine: oramai tutte viaggiano su moduli ben definiti), ha permesso la razionalizzazione degli appartamenti (al giorno d'oggi è raro trovare cellule abitative dove gli ambienti sono mal distribuiti o gli spazi sprecati), ha permesso il fiorire di una quantità sterminata di studi distributivi (dagli uffici alle stalle, ogni tipologia è schematizzata e classificata). A fronte di questi benefici, tre problemi. Uno più grave e urgente dell'altro. Primo problema: l'attenzione per l'uomo standard ha portato a dimenticare l'uomo concreto. Guardate i manuali di progettazione: misure e spazi sono calibrati su una persona di statura media compresa tra un metro e sessanta e un metro e ottanta, normodotata. Sono dimenticati tutti gli altri. Non sono pochi. Sono: i nani, i giganti, gli obesi, gli amputati, i paraplegici, i tetraplegici, i mancini, coloro che soffrono di cuore, i ciechi, i sordi, i sordastri, i miopi, i daltonici, coloro che soffrono di agorafobia, i claustrofobici, gli squilibrati, i mongoloidi, gli anziani, i bambini, le donne incinte, le persone su sedia a ruote... Risultato? Lo spazio per tutti questi utenti risulta o troppo stretto o troppo largo, o troppo alto o troppo basso, sicuramente pieno di barriere e di ostacoli. Secondo problema: l'eccessiva attenzione agli standard funzionali ha portato a un progressivo abbattimento della qualità degli spazi. Se nelle periferie contemporanee ha vinto il modernismo, non ha vinto quello poetico di Le Corbusier (sia pure mortificato all'interno dei celeberrimi 5 punti della nuova architettura), ma quello tecnico riduttivo di Klein. Quello cioè dell'existenz minimum dove l'alloggio è ridotto a una macchina per abitare, non in senso metaforico, ma nel più gretto significato letterale. |

||||

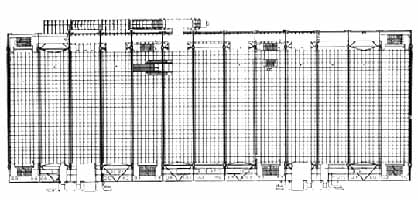

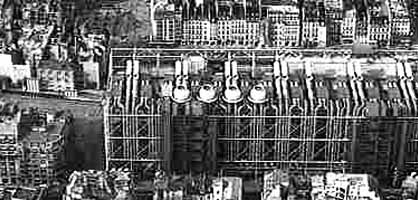

Terzo problema: l'ergonomia, che nasce dal desiderio di razionalizzare la produzione industriale, tende a assoggettare l'uomo alle leggi della macchina e non viceversa (vi ricordate i film di Chaplin, in cui l'operaio è anch'egli ingranaggio di un gigantesco sistema industriale?). Crea, insomma, uno spazio meccanico e oppressivo. Bernard Tschumi, in numerosi e puntuali interventi teorici, ha lavorato su quest'ultimo tema. E allo schema dei percorsi del Klein, dove, come un animale in gabbia, l'uomo percorre percorsi precisi e predeterminati, ha contrapposto quelli che un ballerino compie nella scena, oppure la traiettoria che un quantum di energia compie nel suo percorso subatomico. Insomma: a percorsi semplici e ripetitivi, ha contrapposto spazi aperti e creativi. Si affaccia una ipotesi di lavoro. E se progettassimo spazi dove il corpo possa muoversi più liberamente? E se abbandonassimo la religione della catena di montaggio? Rem Koolhaas ha lavorato a lungo su queste problematiche. Partendo da una considerazione: l'architettura è una prigione del corpo. Pensateci bene. Se costruite un muro, abolite una direzione verso cui muovervi. Se i muri sono due -per esempio in un corridoio- di direzioni da percorrere ne resta una sola. Pensate adesso a una casa tradizionale. A ogni stanza corrisponde una funzione (letto, bagno, cucina, soggiorno) e voi, come in una sorta di schiavitù, ogni giorno ripetete lo stesso rituale: vi alzate, andate in bagno, poi in cucina... Adesso, si chiede Koolhaas, è possibile progettare uno spazio che sia il meno costrittivo possibile? È possibile evitare di pensare all'architettura come una palla legata al piede di un condannato? Le risposte che l'architetto olandese fornisce a queste domande sono molteplici. I suoi edifici, se guardate bene, giocano molto sulle trasparenze. Sono un modo attraverso cui liberarsi dalla schiavitù, se non altro percettiva, della materia muraria. Giocano anche sulla forma degli spazi: non più scatole statiche destinate alla sosta e alla contemplazione ma luoghi che si inseguono, si agganciano e si scontrano l'uno con l'altro. Sino a arrivare ai piani inclinati della biblioteca universitaria di Parigi dove è negata la orizzontalità dei pavimenti e ogni attività precipita nell'altra in un continuum caotico e suggestivo.  Koolhaas, inoltre, centra la propria poetica sul movimento: l'architettura non è l'inerte forma del contenitore, cioè della massa muraria, ma la vita del suo contenuto e quindi, in ultima analisi, la vita dei corpi che si muovono liberamente nello spazio. Sino al cavo piranesiano di Euralille dove in un unico ambiente si incontrano i movimenti di coloro che vanno in macchina, sulla metropolitana, in treno e sulle scale mobili. O al progetto per la Grande Biblioteca a Parigi fatto da vuoti scavati all'interno della massa dei libri, destinati a ospitare la vita dell'edificio e collegati da una dinamica griglia di percorsi orizzontali e verticali. Le idee di Tschumi e Koolhaas ci appaiono innovative e originali. In realtà, se vogliamo essere corretti da un punto di vista storico, risalgono a quasi quaranta anni fa. Si rifanno alla elaborazione culturale degli anni Sessanta, quando la letteratura, la filosofia, le arti visive e anche l'architettura, misero in discussione la civiltà industriale, accusata di aver prodotto uomini a una dimensione (parafrasiamo il titolo di un celebre libro di Marcuse, che diventerà una sorta di bibbia della contestazione americana), cioè orientati verso il profitto e la razionalizzazione economica e totalmente ostili verso forme non direttamente produttive di conoscenza e di pensiero. In quegli anni, sulla scia aperta dagli architetti del Team X, Archigram in Inghilterra, i Metabolisti in Giappone, Archizoom e Superstudio in Italia elaborarono progetti, spesso provocatori e utopici, dove si prefigurava un nuovo rapporto tra uomo e ambiente costruito, tra corpo e spazio. Bisognerà, però, aspettare il 1976 per vedere la più rilevante opera architettonica realmente innovativa prodotta dalla contestazione: il Centro Beaubourg a Parigi.  Nasce da un concorso del 1971 vinto da quattro progettisti -Renzo Piano, Richard e Sue Rogers, Gianfranco Franchini- trentenni e alle loro prime esperienze: il progetto è ambizioso e spericolato. Sono abolite le facciate, gli impianti sono a vista, sono previsti piani mobili, pareti spostabili e anche un enorme schermo in facciata su cui proiettare filmati e notizie. Il Beaubourg nega, così, le architetture tradizionali fatta di masse murarie, ambienti ben definiti, rapporti calibrati tra pieni e vuoti. Per una serie di motivi economici (i piani mobili costano troppo) e di pregiudizi culturali (la burocrazia diffida di lasciare agli artisti un grande schermo di proiezioni che si affaccia su una pubblica piazza) il progetto originale di Piano, Rogers, Franchini è eseguito soltanto in parte. Nonostante queste mutilazioni, l'edificio fa scandalo. Sia tra i benpensanti, sia -e questo è più grave- tra i critici. I quali forse intuiscono che dietro questo lavoro si cela una ipotesi incontrollabile e esplosiva: che, d'ora in poi, gli edifici possano essere concepiti come un complesso sistema di nervi che interagiscono con gli utenti, e le loro facciate quasi una pelle che si rapporta con l'ambiente. Detto in altri termini: che la nuova architettura perda la sua storica e tradizionale consistenza e diventi un corpo animato, uno spazio vivibile strettamente interrelato al corpo dei suoi fruitori. Che il Beaubourg segni la fine della società meccanica e la nascita di una nuova era -che poi è quella della elettronica e della cibernetica- è chiaro a noi, che guardiamo questi fenomeni quasi trent'anni dopo. Lo era un po' meno a Piano, Rogers, Franchini che ancora vivevano in una epoca segnata dai miti meccanicisti del Movimento Moderno (da qui anche il carattere forse eccessivamente macchinista del Centro: ferro a volontà e tubi a vista). Eppure, se guardate bene i disegni del progetto da loro redatto, compare scritta sulla facciata una parola nuova -"computer tecnique"- quasi a presagire il ruolo che avrà l'informatica nel realizzare compiutamente la nuova architettura, anticipata con il Beaubourg.  Torniamo ai nostri giorni: si prevede che, nei prossimi anni, incorporati nei vestiti vi saranno alcuni sensori che capteranno segnali dal nostro corpo e li proietteranno all'ambiente. Così quando entreremo in una casa la porta ci riconoscerà, scatterà il riscaldamento e il nostro programma di musica favorito. Nessuna fantascienza: Bill Gates, il proprietario di Microsoft, già da anni abita in una casa che risponde agli stimoli che provengono dai visitatori. Si afferma che alle pareti abbia schermi che proiettano le immagini favorite degli ospiti, riconosciuti attraverso i loro dati corporei. Si dice, anche, però che la casa di Bill Gates sia inguardabile, disegnata da quell'arredatore francese che ha distrutto con il suo cattivo gusto gli interni del museo Getty di Los Angeles progettati da Meier. Non è detto, insomma, che uno spazio intelligente sia di per se intelligente anche dal punto di vista formale. Ed è possibile che l'eredità di Piano, Rogers, Franchini, ma anche del Team X e degli architetti radicali degli anni Sessanta e Settanta venga dilapidata. Del resto, lo stesso Piano, dopo aver fatto il centro Pompidou, si é orientato verso la progettazione e la realizzazione di edifici più tranquillizzanti e molto meno interessanti formalmente. Se vogliamo trovare un poeta che su questi temi sta producendo capolavori che prefigurano nuove direzioni di ricerca, dobbiamo andare in Giappone. Il poeta è Toyo Ito, un protagonista che lavora sullo spazio fluido delle informazioni e sul concetto di edificio come membrana. Il suo capolavoro è la mediateca di Senday, un edificio sorretto da esili pilastri (quasi a suggerire l'immaterialità dell'elettronica) che determinano pozzi di luce lungo i quali corrono cavi e fibre ottiche. Sull'elettronica lavorano anche altri protagonisti della nostra architettura: Eisenman, Zaha Hadid, Morphosis, Miralles. Altri eseguono opere che non sarebbero concepibili senza il computer. Basti citare Gehry e Libeskind. O anche Fuksas. In tutti vi è una concezione nuova dello spazio. Non più una macchina per abitare, dove i movimenti siano rigidi e predeterminati, ma un organismo con cui rapportarci e interagire; non più rigide stanzucce ma luoghi per eventi. E per alcuni -pensiamo tra gli altri a NOX, van Berkel & Bos, Nouvel, Diller+Scofidio, Wines- non più scatole estranee alla natura ma strutture intelligenti i cui spazi interagiscono con gli utenti e, insieme, si trasformano captando dati dal contesto metropolitano e dall'ambiente naturale. Non ci vuole molto allora a capire che si sta formando un nuovo paradigma e conseguentemente si delineano nuove direzioni di ricerca. Quali proveremo a vederlo nei prossimi interventi. Luigi Prestinenza Puglisi L.Prestinenza@agora.stm.it |

||||

|

> FORUM > LEZIONI > SEMINARIO > SCUOLE |

||||

per

qualsiasi comunicazione laboratorio |