[in

italiano]

[in

english] |

|

In diesem

Beitrag möchte ich der Frage nachgehen, welche Entwicklungen

sich für die Architektur in den kommenden Jahren vorhersagen

lassen. Und um es noch konkreter zu machen: in den nächsten fünf

Jahren, so dass wir 2006 das tatsächlich Erreichte rückblickend

überprüfen können.

Diese Frage scheint zunächst einen Aspekt zu vernachlässigen,

der in Wirklichkeit entscheidend ist. Wir sprechen von Digitaler

Architektur oder von Computer und Architektur ausschliesslich

als Mittel, um ein neues Zeitalter der Architektur zu erlangen. Die

Formel "IT-Revolution in Architecture" betont die Beschleunigungsrate,

die wir zur Zeit erleben.

Oosterhuis.nl, Noord-Holland Pavillon für die Ausstellung

Floriade 2002.

Sie beschreibt eine Revolution aller modernen Herstellungsprozesse,

mit erkennbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen, und wie diese

Ausstellung beweist, ist sie mittlerweile reif, für alle Architekten

zu einem Thema zu werden.

Natürlich müssen wir, bevor wir überhaupt mit der Beantwortung der

Frage beginnen, welche Entwicklungen wir erwarten, etwas ausholen,

um klarer zu sehen: Ich schlage vor, zwei entscheidende Wendepunkte

zu betrachten: 1926 und 1997.

DIE WIEDERENTDECKUNG DES ERZÄHLENS. 1926 wurde das neue Bauhause eingeweiht.

In Dessau wurden alle Brücken zur traditionellen Baukunst rigoros

abgebrochen. Das neue Gebäude zeigt vor allem, dass man sich von Gebäudetypologie,

struktureller Kontinuität, urbaner Morphologie, perspektivischem Rahmen,

historischem Stil und schließlich einem Verständnis von Architektur

als "Kathedrale" mit symbolischer und kommunikativer Aufladung verabschiedet

hatte. Dies war ein schmerzlicher Verzicht, besonders weil das Bild

einer Kathedrale von Feininger ein Bestandteil des ersten Manifests

und Programmheftes des Staatlichen Bauhauses war, das 1919 vom damaligen

neuen Direktor aufgestellt wurde. Walter Gropius bekräftigte darin

unter anderem, dass "die neue Architektur [...] gen Himmel steigen

wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens." (Stiftung

Bauhaus Dessau, Margret Kentgens-Craig (Hrsg.), das bauhausgebäude

in dessau 1926-1999. Basel, Berlin, Boston 1998, S. 6)

Lyonel Feininger, Kathedrale,

Titelholzschnitt des 1.

Programms des Staatlichen

Bauhauses, April 1919.

Aus der Sicht unseres heutigen Interesses ist gerade das Verschwinden

der Kathedrale der entscheidende Wendepunkt. Die Architektur der Moderne

konnte ihre Funktion nur tautologisch vermitteln. Die endgültige Form

definierte sich über abstrakte Zeichen (Pilotis, Fläche, Glasschlitze),

die wie Teile aus einem Baukasten auf der Grundlage rein syntaktischer

Regeln zusammengefügt waren. Von der postmodernen Geschichtsschreibung

"Verbot der Form" genannt, hatte dieses Verfahren tiefere Gründe,

weil sie für die Logik stand, mit der Maschinen konzipiert, entworfen

und konstruiert wurden.

Aber als die Parameter für eine Objektivierung der Funktionen

- standardisierte Elemente, Grundriss-Typisierung und Vorfertigung

- zusammen mit dem gesamten industriellen Produktionssystem in die

Krise gerieten (diese Krise trat bekannterweise vorwiegend in den

siebziger und achtziger Jahren auf) kehrte zurück, was zuvor

ausgeschlossen war: die narrative, symbolische und kommunikative Bedeutung

von Architektur.

Der Beginn dieses Prozesses der Wiedereinführung von Bedeutung

und Symbol in die aus der Moderne hergeleiteten Sprache antizipierte

1956 Jørn Utzon mit seinem Opernhaus in Sydney. Aber erst vor

kurzem entfaltete dieser Prozess seine volle Wirkung. 1997 wurde zum

ersten Mal allen klar, dass die Architektur ihren öffentlichen

Kommunikationswert in vollem Umfang zurückgewonnen hatte - oder,

abschätzig ausgedrückt, ihren Vermarktungswert. Als Beweis

dafür wurde aus vielerlei Gründen das Guggenheim-Museum

in Bilbao herangezogen (aber wir könnten das Gleiche auch vom

Science Museum in Amsterdam oder dem Jüdischen Museum in Berlin

sagen). Heute fährt alle Welt nach Bilbao, als gelte es, eine

Pilgerreise zu dieser laizistischen Kathedrale der Kultur, entworfen

in einer zeitgenössischen Sprache, zu unternehmen. Aber was hat

das mit Digitaler Architektur zu tun, mit der Architektur der Information

und vor allem mit der Zukunft und den Entwicklungen, auf die wir hoffen?

KOMMUNIKATION UND INFORMATION. Diese Rückkehr der Kommunikation

im großen Stil als treibende Kraft einer neuen architektonischen

Ära ist strukturell mit der IT Revolution verbunden. Dieser Aspekt

wird häufig unterschätzt und falsch verstanden.

Fredy Massad, New Yorker Frühling,

1996.

Die Kartoffel, die wir im Supermarkt kaufen, besteht zu neunzig Prozent

aus Information (Forschung, Vermarktung, Vertrieb). Das Gleiche gilt

sogar noch in größerem Maß für elektrische Haushaltsgeräte

oder Autos, und immer mehr Menschen produzieren heute Waren, die "reine"

Information sind. Die Information ist der wahre Mehrwert jeder Ware.

Sie ist das, was sie konkurrenzfähig macht. Information bedeutet

auch Erzählung, Bild und Design. Man denke an eine Uhr, an ein

Auto oder mittlerweile auch an Architektur. Gekauft wird zuerst die

Erzählung, die Lifestyle-Utopie, dann erst die Form, während

man selbstverständlich davon ausgeht, dass das Produkt auch funktioniert.

Die Verpackung trägt gegenüber dem Inhalt bei weitem den

Sieg davon.

NEUE THEMEN.Aber offensichtlich ist diese erste narrative und metaphorische

Ebene nur der Anfang und, wenn man so will, besteht nur eine sehr

oberflächliche Beziehung zwischen Architektur und IT Revolution, welche

die eigentlichen Kernthemen nicht berührt, die heute zur Debatte stehen.

Eine Paraphrase für unsere jetzige Situation stellt Bruno Tauts Glashaus

bei der Werkbundschau von 1914 in Köln dar.

Bruno Taut, Glashaus, Deutsche Werkbundausstellung,

1914.

Damals war der Einsatz von Glas und Transparenz wie eine romantischer

Lobgesang, eine expressive und poetische Inspiration, ohne Einfluss

auf die eigentlichen Themen, auf die es damals ankam. Um zu verstehen,

wie Glas und Transparenz zu Katalysatoren einer neuen architektonischen

Vision werden konnten, mussten wir erst auf die Bauhaus-Bewegung warten.

Walter Gropius, Bauhaus, 1926 Dessau.

In Dessau wird die Transparenz zum eigentlichen Thema von Gropius'

Botschaft, ein ästhetisches, formgebendes, funktionales und philosophisches

Thema. Denn für Gropius war Transparenz die Versachlichung der Funktion

selbst, die Fähigkeit der Architektur, "jeden kommunikativen Aspekt"

zu annullieren und eben nur sich selbst zu repräsentieren. Wenn es

diese Transparenz nicht gäbe, besäße die Neue Sachlichkeit keine Ästhetik,

nur Ethik.

DAS NEUE "WIE". Ein weiterer Vergleich mit dem Bauhaus ist nötig,

weil die Architektur, die in den nächsten Jahren gebaut werden wird,

überwältigend und dramatisch anders sein wird als die der Moderne.

Gropius besiegte den fünfköpfigen Drachen der traditionellen Architektur,

indem er folgende Prinzipien verfolgte: 1. freie Baukörper für jede

Funktion statt vorgegebene Grundrisse für individuelle Typologien;

2. eine zentripetal ausgreifende Raumkonzeption statt geschlossener

Blockstrukturen; 3. Skelettbauweise statt Massivbau; 4. dynamische

statt einer bildhaften, in der Tradition und Renaissance-Perspektive

verankerten Sprache und 5. die Beseitigung jeder Form von Symbolik.

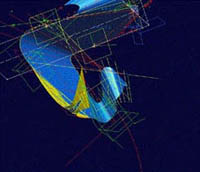

Greg Lynn FORM & Fabian Marcaccio, The Predator,

Installation für die Ausstellung Suite Fantastique, Wexner

Center for the Arts, Columbus, Ohio, 2001.

Heute versuchen wir zu verstehen, wie die gleichen Elemente, die Gropius

und, in unterschiedlicher Ausformung, Mies van der Rohe oder Mendelsohn

und andere entdeckt haben, sich erneut radikal ändern werden.

Und ändern müssen sie sich zwangsläufig, da der Ausbruch

technologischer Innovationen, wie gezeigt, unvermeidliche Auswirkungen

auf unsere Disziplin haben wird.

Mies van der Rohe sagte 1930 beim Abschluss des Werkbundkongresses

in Wien: "Die neue Zeit ist eine Tatsache; sie existiert ganz

unabhängig davon, ob wir "ja" oder "nein"

zu ihr sagen. Aber sie ist weder besser noch schlechter als irgendeine

andere Zeit. Sie ist eine pure Gegebenheit und sich wertindifferent.

[...] Nicht auf das "Was", sondern einzig und allein auf

das "Wie" kommt es an." (Fritz Neumeyer, Mies van der

Rohe. Das kunstlose Wort. Gedanken zur Baukunst. Berlin 1986,

S. 372)

Nun hat meine Generation von Architekten und Kritikern bereits begonnen,

über das "Wie" des neuen Informationszeitalters etliche

Ideen zu entwickeln. Einige davon sind bereits fest umrissen.

Pongratz+Perbellini Architetti, Piazza cittadella,

Verona.

Die freie Entfaltung der Funktionen, die aus einer industriellen Perspektive

von einer sich ausdehnenden Maschine verkörpert wurde, tendiert

immer mehr dazu, durch eine Logik der Zwischenräume ersetzt zu

werden. Es besteht die Tendenz, "dazwischen" zu arbeiten,

auch weil uns aufgrund bereits bestehender Gebäude gar keine

andere Wahl mehr bleibt. Das Konzept effizienter Tragwerke wird ersetzt

durch die Formel "Ingenieurtechnik ist die Kunst des Möglichen".

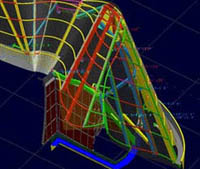

Frank O. Gehry and Associates.

Experience Music Project in Bau,

2000 Seattle (Photo B. Lindsey).

Frank O. Gehry and Associates.

CATIA Zeichnung, Fachbereich

Weatherhead School of Management

der Case Western Reserve University,

Fertigstellung 2002, Cleveland.

Konstruktionen können jede Form annehmen und in jeder erdenklichen

Weise ausgeführt werden. Werfen wir erneut einen Blick nach Bilbao

(auch weil in vielen Fällen die Baukosten prozentual niedriger sind

als in der Vergangenheit), an die Stelle der zentripetal ausgreifenden

Raumkonzeption von Gropius treten viele andere, die auf die Formen

des Palimpsests, der Spirale und partieller Vertiefungen basieren

und die einer Raumkonzeption als einem System von interagierenden

Kräfte zwischen Innen und Außen Gestalt verleihen. Die Maschine, die

sich frei in den umliegenden Raum ausdehnt, gibt es nicht mehr, sondern

nur noch eine Reihe von Wechselbeziehungen zwischen den Dingen. Zugespitzt

formuliert gibt es keine Grundelemente mehr (Atome, Funktionen, Flächen),

sondern nur noch "Verbindungen". Schließlich ersetzen wir eine Stadt,

die selbst so entworfen ist, als wäre sie ein Fließband (hier wohnt

man, dort arbeitet man, hier ruht man sich aus, dort erholt man sich),

durch eine immer vermischtere, hybridere, multifunktionalere Stadt,

die 24 Stunden "geöffnet" ist ohne Nutzungszuweisungen auskommt.

ÜBER INTERAKTIVITÄT. Wir sind im Begriff, Gropius' Erkenntnisse

vollständig zu ersetzen, nicht weil sie uns nicht gefallen (im

Gegenteil, wir schätzen sie vielmehr wie wir auch Piero, Michelangelo

oder Caravaggio schätzen), sondern weil sich unsere heutige Welt

völlig verändert hat.

Wir fragen uns nicht, wie Architektur entstehen kann, die Information

nur oberflächlich als Kommunikation oder Erzählung benutzt

-wie in den neunziger Jahren geschehen-, sondern im Gegenteil, wie

kann Information zur eigentlichen Essenz von Architektur werden.

Wenn es einerseits richtig ist, dass Information die Triebkraft allen

Wandels ist (ihre Katalogisierung, Verbreitung, Übertragung und

vor allem Formalisierung) und es ebenfalls korrekt ist, dass der Motor,

der diese neue Entwicklung erst ermöglicht hat, die elektronische

Digitalisierung von Daten ist (in allen Bereichen und auf allen Gebieten),

so ist es andererseits auch wahr, dass diese beiden Komponenten trotz

ihrer enormen Auswirkungen nicht ohne den denkenden Geist existieren

würden, und das stellt das eigentliche Thema der Informationsrevolution

dar.

Dieser Geist besteht bekanntlich aus der dynamischen Verknüpfung

von Daten. Wir haben heute die Möglichkeit, extrem flexible Modelle

zu schaffen, die von einer oder mehr Parametern gesteuert werden und

bei der Veränderung einer einzigen Informationseingabe unterschiedliche

Welten generiert. Wir sind in eine Informationswolke eingetaucht,

die im ständigen Wandel begriffen ist.

Frank O. Gehry and Associates.

Durch CAD-Software wird der

Entwurf von "Hüllen" vereinfacht.

Den Weg, um dies in Architektur, also das offenbar Statischste, was

es gibt, zu übersetzen, haben wir bereits seit einigen Jahren aufgezeigt

- ebenso wie eine kleine Pioniergruppe von Architekten, von denen

die meisten hier vertreten sind. Dieser Weg heißt Interaktivität und

wird die Position einnehmen, die der Transparenz in Gropius' Neuer

Sachlichkeit zukam.

INTERAKTIVITÄT. Interaktivität in der Architektur bezeichnet

mindestens drei verschiedene Dinge von zunehmend höheren Ebenen

von Komplexität, wobei die komplexeste Ebene die körperliche

Interaktivität ist, welche die beiden vorangehenden beinhaltet.

Aber gehen wir der Reihe nach vor. Körperliche Interaktivität

heißt, dass sich die Architektur selbst ändert. Wir wissen,

dass es bereits intelligente Häuser gibt, in denen sich das Ambiente

je nach Situation verändert. Da gibt es das Gäste-Szenario,

bei dem die Lichter automatisch gedimmt werden, sich einzelne Türen

öffnen, sich Schiebewände oder abgehängte Decken bewegen

und Raumtemperatur und Belüftung geregelt werden. Vielleicht,

und dies ist durch die Einführung von Mikrofasern in der Inneneinrichtung,

Glas und sogar in neuen Marmorsorten wahrscheinlicher geworden, werden

sich auch die physischen Eigenschaften der Wände interaktiv im

Hinblick auf Textur, Porosität und die Fähigkeit, Geräusche

oder Farben zu absorbieren, verändern. Zahllose andere Szenarien

sind möglich. Damit zu beginnen, diese Ideen in breiterem Umfang

in die Praxis umzusetzen, ist eines der wünschenswerten Ergebnisse

der Architektur in den nächsten fünf Jahren. Sie könnten

dann nicht nur, wie heute, in den Häusern der Wohlhabenden Anwendung

finden, sondern immer häufiger in öffentlichen Gebäuden,

Museen und bestimmten Stadtteilen. Ich bin mir fast sicher, dass wir

bis 2006 in dieser Hinsicht auch bereits Anzeichen für ein reifendes

"ästhetisches" Bewusstsein geben wird.

NOX (Lars Spuybroek mit Pitupong Choawakul, Norbert

Palz, Wolfgang Novak and Joan Almekinders) mit dem Künstler Q.S. Serafijn,

Interaktiver Turm für die Stadt Doetinchem, 1998.

Aber Interaktivität hat jenseits der effektiven Veränderung der Architektur

noch zwei weitere, niedrigere Ebenen, die einfacher zu erreichen sind.

Die eine besteht in der Tatsache, dass man heute auf früher undenkbare

Weise das Reale und das Virtuelle miteinander kombinieren kann. Es

handelt sich dabei um fortgeschrittene Projektionssysteme, die unter

der Gebäudehülle selbst eingesetzt werden, die eine Art von neuem

Massenmedien-Illusionismus ermöglichen, um dort belebende Eingriffe

vorzunehmen, wo das Umfeld heruntergekommen ist oder keine baulichen

Veränderungen vorgenommen werden können. Eingriffe dieser Art wurden

bereits an archäologischen Fundstätten, verwahrlosten Randbezirken

oder Teilen historischer Altstädte erprobt. Dies stellt einen entscheidenden

Schritt zur Präsenz von IT in der städtischen Umgebung dar. Wir sagen

die Entstehung eines "IT-Barock" voraus. 2006: neue Piazze Navone,

Fontane di Trevi und Trinità dei Monti. Wir arbeiten daran.

Gianni Ranaulo, Media building Pirelli - Milanocentrale

Spa, 1999.

IaN+ (C. Baglivo, L. Galofaro, S. Manna), Unterirdisches

Museum, Villa Medici, Rom.

Schließlich gibt es eine dritte Ebene, die sogar noch weitere Verbreitung

finden kann. Es handelt sich dabei um die Interaktivität im Prozess

des architektonischen Entwurfs selbst. Heute kann man sich, auch wenn

bislang nur wenige davon Gebrauch machen, schnell und leicht in einer

vernetzten Datenwolke bewegen, um, wie oben beschrieben spontan die

Form festzulegen, die diese Wolke annehmen soll. Der Prozess selbst,

Architektur zuerst zu konzipieren, dann zu bauen und schließlich zu

betreiben, erlaubt ein enormes Maß an Interaktivität. Wir nähern uns

einem alten Traum von Chuck Eastman und anderen Wissenschaftlern die

den Bereich CAAD in den siebziger Jahren erforschten.

Wombat (K. Jormakka, J. Gargus,

F. Jamil, M. Ramirez). Trailer, der drei

verschiedene "Wohnpositionen"

einnehmen kann. Position Deleuze.

Nämlich über eine einzige Datenbank von 3D Informationen zu einem

Gebäude zu verfügen, die hierarchisch geordnet ist (also dynamisch,

als würde sie eine mathematische Gleichung darstellen), und die zudem

mit externen Katalogen, Preislisten und 3D Modellen der Bauelemente

und Systemen von externen Fachingenieure für spezielle Berechnungen

vernetzt ist. Und dabei geht es nicht nur um Effizienz. Interaktivität

im Entwurfsprozess bedeutet auch, eine immer flüssigere Methode zu

entwickeln, um für jeden Zweck die bestmögliche Architektur zu erstellen.

Und natürlich erwarten wir uns für das Jahr 2006 auf ganzer Linie

eine bessere Architektur, ohne Adjektive, die von dieser Ebene der

Interaktivität im Entwurfsprozess ausgelöst wird.

NEUE SUBJEKTIVITÄT. Nun wird klar, warum ich im Titel den Ausdruck

"Neue Subjektivität" benutzt habe. Sie ist von allen wünschenswerten

Entwicklungen die entscheidendste. Wenn die Formel der Moderne zurecht

"Neue Sachlichkeit" lautete, kann die Formel heute nur "Neue Subjektivität"

heißen. Nicht länger nur das Existenzminimum, sondern ein Dasein,

dass ausgeweitet und bereichert wird, um den Einzelnen immer mehr

zu einem lebendigen und freien Dasein zu verhelfen, statt zu Nummern

in einem statistischen Jahresbericht.

Peter Anders. "cybrid space" in einem

Architekturbüro. Der virtuelle Bauherr und

Fachingenieur erscheinen wie Geister, die

Architektin ist anwesend. Alle schauen auf das

Modell eines cybriden Projekts. Das Modell wie

auch der architektonische Raum sind cybrid

teils materiell und teils im Cyberspace.

Wenn Transparenz einer Welt die Ästhetik, Ethik, Vernunft und Technik

verschaffte, die mit rationalen Mitteln den Fortschritt ermöglichen

wollte und versuchte, für die Arbeitermassen der Industrie einen höheren

Lebensstandard zu schaffen - und das ist ja geglückt! -, wünsche ich

mir, dass Interaktivität dazu beiträgt, heutige Gedanken auf eine

Architektur zu fokussieren, die sich, nachdem sie die Objektivität

der Bedürfnisse überwunden hat, der Subjektivität der Wünsche zuwendet.

Antonino Saggio

|

|

[18jul2004] |