| [in

english] |

|

La mostra AAproject review, svoltasi all'Architectural Association

School of Architecture di Londra, è il punto di partenza per intraprendere

un viaggio nel nuovo dibattito architettonico, alla conoscenza di

nuovi campi di ricerca, dove una nuova architettura potrà presto prender

forma. Nuovi territori dove arte, architettura, tecnologia, scienza

si fondono e insieme sperimentano nuove strade di ricerca.

Patrick Schumacher, partner di Zaha Hadid e professore al AADRL post-graduate

course, racconta questi nuovi domini dell'architettura che si propongono

come una difficile sfida per il mondo dell'architettura del domani,

spiegandoci il suo punto di vista e i diversi approcci dei suoi studenti.

ALESSANDRA BELIA: "AAProject Review" è il nome della mostra organizzata

dall'Architectural Association di Londra. Questa mostra rappresenta

un vero evento culturale e attrae visitatori da tutto il mondo. È

il momento in cui l'AA school apre le sue porte ad una comunità più

ampia, stimolando percezioni e ravvivando il dibattito sul ruolo dell'architetto

e sull'architettura, oggi e nel futuro, in campo nazionale e globale.

Qual è la sua opinione sulla mostra come manifestazione del pensiero

corrente e dell'attuale produzione?

PATRICK SCHUMACHER: Penso che la mostra "Project Review", organizzata

dall'AA, non sia rivolta ad un pubblico generico o a un turismo culturale.

È un evento interno alla disciplina o alla professione ed è, curiosamente,

un evento che ha particolare importanza per il dibattito interno alla

scuola. È quasi uno specchio, creato dalla scuola, affinché le differenti

units -che, durante l'anno lavorano autonomamente e senza avere

molti contatti- possano valutare le proprie produzioni.

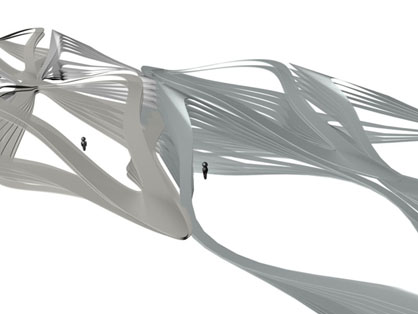

Project Review exhibition. DRL exhibition room.

Ma, come è ovvio, il mondo architettonico e le diverse scuole di Londra

costituiscono la parte principale degli spettatori. E se si può parlare

di turismo culturale deve trattarsi di neo-studenti di architettura

e giovani architetti, che giungono a Londra dall'estero per vedere

la mostra. Soprattutto gli ex studenti vogliono osservare i lavori

di nuova generazione e desiderano rimanere in contatto ed esser aggiornati

sulle nuove ricerche che circolano nella scuola. Infatti, la ricerca

nella scuola evolve molto velocemente, ed è quindi necessario venire

ogni anno per esser sempre al passo con la rapidità dello sviluppo.

È importante comprendere che alcuni dibattiti interni alla disciplina

architettonica e alla professione non hanno molto significato per

un pubblico generico. Perché il pubblico generico dovrebbe confrontarsi

con processi di design, concetti astratti o esperimenti non finiti?

Questi problemi riguardano soltanto la comunità degli architetti.

L'Architectural Association di Londra è una scuola dove nascono

nuove idee e dove esse vengono esplorate in modo sperimentale. La

mostra "Project Review" sottolinea questa vitalità. Possiamo considerare

questa produzione come una "nuova architettura di avant-garde"? Come

potrebbe descrivere e definire l'attuale concetto di progresso in

architettura?

Fino a quando l'architettura non avrà specifici istituti di ricerca,

finanziati da appositi fondi per la ricerca, la funzione di ricerca

e innovazione continuerà ad esser svolta dalle istituzioni accademiche

e dai settori più all'avanguardia della professione. Il settore industriale

privato è composto da grandi società, che possono permettersi di istituire

dipartimenti per la ricerca e lo sviluppo. La medicina ha il supporto

di istituti di ricerca, che ricevono finanziamenti pubblici e svolgono

la loro attività all'interno del sistema universitario. Nel mondo

dell'architettura la ricerca non riceve, invece, né finanziamenti

pubblici né finanziamenti privati.

Le scuole come l'AA –e, in particolare, i corsi universitari e post-universitari–

giocano un ruolo fondamentale nel processo di ricerca e innovazione.

E sia il lavoro che la risorse umane si nutrono direttamente nel settore

di avanguardia della professione. Questo fenomeno riguarda poche scuole

di alto profilo nel mondo dell'architettura, e l'AA school è certamente

in prima fila nel dibattito internazionale che riguarda l'architettura

d'avanguardia. Tale ricerca è svolta sia dai professori che dagli

studenti.

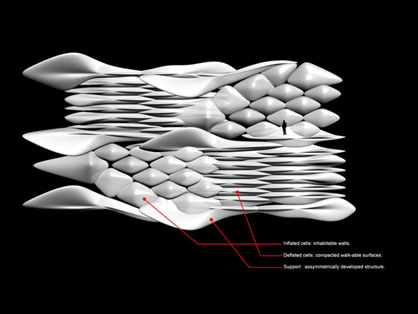

Project: Pneu_WAVE: mass mobilization and inflatable environments

by MassiveATTRACT. Cell structure of LHR_X airport.

I professori dell'AA, collaborando con gli studenti, guidano il loro

lavoro dentro questa ricerca. Il lavoro di design non è visto come

un esercizio, che consente di ottenere una specifica competenza. Il

lavoro, mediante la sperimentazione, ha proprio per oggetto il progresso

oltre lo stato dell'arte: vengono così aperte nuove strade, non offerti

prodotti finiti.

In che modo la varietà di metodi e di approcci che vengono proposti

dall'Architectural Association, consentono di immaginare e di creare

una nuova e migliore alternativa a ciò che già esiste?

In primo luogo, è opportuno ripetere che tutto gira intorno alla ricerca

di alternative a ciò che già esiste. Sarebbe però ingenuo credere

che tali alternative siano subito migliori delle soluzioni già esistenti

e testate. Le alternative in questo contesto sono passi nel buio verso

nuove direzioni, che non offrono soluzioni migliori, ma possibilità

e opportunità per ulteriori ricerche. Questo lavoro è rivolto in avanti

verso migliori soluzioni.

La sua domanda ha anche riguardo alla varietà di metodi e approcci,

che operano nella scuola. Alcune volte, la scuola si compiace di offrire

una vasta scala di approcci. Ciò può sembrare un vantaggio, ma penso

che possa anche diventare un problema se le diverse units non

focalizzano su una soluzione condivisa da tutti. Un obiettivo comune

rende possibile che una competizione produttiva si sostituisca al

conflitto ideologico. Fa sì che le units parlino fra loro ed

abbiano molto da imparare le une dalle altre. Penso inoltre che la

scuola si auto-organizzi, nel senso che essa sviluppa, al suo interno,

dei movimenti coerenti, che riducono temporaneamente le diversità

e creano gruppi di units che lavorano intorno allo stesso problema.

Ciò nasce come una dinamica di gruppo all'interno del corpo-studenti,

forse indipendentemente dalla molteplicità dei professori.

Penso che ciò sia molto importante. Facendo un paragone tra l'AA school

e la Columbia University, suo principale concorrente, direi che la

Columbia è stata più coerente. È vero che l'AA offre maggiore diversità,

ma attualmente vi sono movimenti tra le due scuole, che fanno nascere

strade di ricerca nelle quali professori e studenti sentono di partecipare

allo stesso processo di ricerca.

Che impressione dovrebbe percepire il visitatore vivendo questa

esperienza estetica della mostra? È più arte o architettura? Suggerisce

una visione utopica o radicale della società? Oppure un nuovo modo

di descrivere differenti concetti dello spazio architettonico... o

un modo futuristico di vivere?

Mi sembra che la domanda sia volta a conoscere se poniamo maggiore

attenzione alla forma spaziale o al contenuto sociale.

In definitiva, dobbiamo preoccuparci di entrambe le cose. L'innovazione

è innovazione della forma architettonica, della forma spaziale o organizzazione

spaziale, della logica di connessioni, etc., ma ciò ha un senso solo

se il processo di vita assume questa nuova forma e se tale forma è

per esso necessaria. La ricerca è sempre duplice: da un lato, essa

ha per oggetto lo sviluppo degli spatial vocabularies; e, dall'altro,

le social tendencies o institutional patterns. Pertanto,

normalmente si ha una scissione tra units che si concentrano

sulla ricerca sociale, e altri gruppi che lavorano su forme spaziali

complesse e, forse, quelli che si pongono domande sulla struttura

e sulla produzione. Può apparire un errore che si creino, in tal modo,

due culture di ricerca separate, ma, alla fine, questa temporanea

separazione e divisione di compiti si rivela necessaria. È comunque

altrettanto necessario che le due aree di ricerca finiscano per collaborare

e fondersi. Deve inoltre sottolinearsi che gli studenti non si limitano

ad esporre disegni o astratte rappresentazioni di idee, ma offrono

una sorta di simulazione sperimentale, una sorta di immersive space

che prende il luogo dell'edificio da progettare. Lo spazio espositivo

non mostra soltanto rappresentazioni architettoniche ma diventa esso

stesso un spazio progettato che esplora molteplici concetti spaziali.

I suoi studenti hanno investigato il concetto di "responsive environment",

cercando di dare un contributo originale a questo campo nuovo e complesso.

Ma quale è il reale significato del concetto di "responsive environment"

nel dibattito architettonico? E quale è il suo approccio a tale concetto?

"Responsive Environment" è il titolo della nostra attuale agenda di

ricerca. È una sfida affascinante, poiché è un campo del design totalmente

nuovo, e, forse, non è neppure necessario assumere che l'architettura

sarà in grado di far proprio questo nuovo settore come un territorio

suo proprio. Il "Responsive Environment" potrà forse diventare un

settore autonomo, e consentire la collaborazione tra industrial

design e interaction design, che in questo momento è soltanto

una disciplina che fa parte del campo del web-design, che talvolta

ancora collabora fuori dal campo del graphic design. Fuori

dalla sfera dell'interaction design potrebbe nascere un gruppo di

persone che lavorano sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale.

In ogni caso, penso che l'architettura sia, forse, la disciplina del

design più adatta a portare avanti la ricerca in questo territorio

inesplorato. Possiamo prevedere che gran parte degli spazi architettonici

diventeranno responsive e saranno animati mediante capacità

cinetiche intelligenti. Ciascuno spazio avrà una serie di sensori,

grazie ai quali gli occupational patterns potranno esser registrati

nello spazio e restituiti alle strutture reattive intelligenti. Ciò

può funzionare in una moltitudine di gamme e livelli. Penso che stia

emergendo una nuova era nell'architettura –o tra l'architettura e

altre discipline– che nel futuro avrà sicuramente una gran mercato.

Questo sarà il prossimo grande passo nello sviluppo tecnologico.

Project: Pneu_WAVE: mass mobilization and inflatable environments

by MassiveATTRACT. Cell structure of LHR_X airport.

L'AADRL è un gruppo di design isolato, che, già da qualche anno, lotta

da solo per portare avanti questa sfida. Fino ad ora, soltanto gli

artisti, o gli ingegneri, specializzati in robotica, vicini al mondo

dell'arte, hanno lavorato in questo particolare contesto. Così, nel

mondo dell'arte esistono lavori, installazioni, ambienti, che ricercano

l'interattività. Questo è solo un altro esempio, che dimostra come

il mondo dell'arte sia l'area più aperta e indeterminata della ricerca

sociale e tecnologica. È qui che vengono scoperti e sperimentati i

nuovi fenomeni. Ed è qui che è possibile investire senza alcun fine

pratico e criterio di performance. Il fatto che l'architettura

si cimenti in questo settore dello sviluppo indica che siamo già un

passo oltre la pura sperimentazione o la pura magia delle potenzialità

e degli effetti della tecnologia. Il coinvolgimento dell'architettura

dimostra che stiamo cercando di portare queste possibilità aperte

e infinite al livello successivo, prendendo in considerazione condizioni

che operano in ambienti istituzionali e scenari con significato sociale.

Assistiamo, per esempio, allo sviluppo di sistemi interattivi, sia

nei complessi residenziali che negli ambienti di lavoro, ponendo attenzione

alle tendenze innovative nell'attuale organizzazione di impresa. Al

momento, stiamo studiando gli aeroporti: un settore che accoglie molteplici

servizi, che potranno migliorare grazie a nuove capacità comportamentali

di ciò che li circonda.

La ricerca svolta dal AADRL prova ad indagare il modo in cui uno

spazio si evolve, piuttosto che progettare uno spazio, per creare

e studiare un nuovo tipo di ambiente e una immersive architecture.

Attraverso l'uso di moderni software, siamo in grado di creare, controllare

e modellare un nuovo concetto di spazio, dove la dinamica del flusso

delle persone e la loro stessa autonoma riorganizzazione sono riflesse

nelle risposte registrate di uno spazio che si adatta cineticamente.

Si ha questa nuova capacità di creare spazî strettamente legati a

chi usa gli spazî medesimi, generando così complessi sistemi comportamentali.

Che cosa ne pensa?

Penso che al Design Research Lab stiamo cercando di sviluppare queste

nuove capacità; capacità che sono già state esplorate nell'arte. Stiamo

anche cercando di importare idee dalla robotica e dalla bio-mimetica.

Stiamo scoprendo un nuovo paradigma tecnologico al fine di avere una

nuova opportunità di progettare lo spazio sociale come uno spazio

vivente e interattivo, su scala urbana, o su scala rapportata ad un

edificio,oppure progettando su piccola scala. Il compito è molto ambizioso.

La difficoltà è che questo compito richiede tutta una serie di discipline

avanzate e di notevoli capacità tecnologiche. Come scuola, la competenza

tecnica necessaria non può esser fornita da consulenti specializzati.

Dobbiamo, infatti, costruire la nostra base di ricerca grazie ai risultati

dei nostri team di studenti.

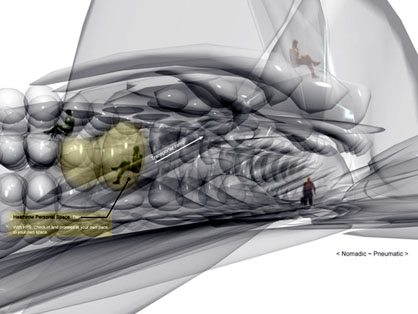

Project: Pneu_WAVE: mass mobilization and inflatable environments

by MassiveATTRACT. Interior view showing inflatable environment

of LHR_X airport.

Vengono organizzati gruppi di ricerca che portano avanti diversi tipi

di specializzazioni. C'è bisogno di form-maker e c'è bisogno

di sviluppare strutture, c'è bisogno di sviluppare meccanismi cinetici

e c'è inoltre bisogno di studenti che abbiano capacità analitiche

e che alla fine qualcuno acquisisca conoscenze di base sull'uso di

software. Inoltre, c'è bisogno anche alcuni gruppi di studenti che

abbiano una immaginazione rivolta al miglioramento sociale e che possano

osservare, analizzare e simulare il comportamento collettivo delle

persone. Tutto questo comporta una certa definizione del concetto

di behavioral patterns che conduce alla progettazione di agenti

che siano in grado di auto-organizzarzi nella vita come pattern.

Questi comportamenti simulati possono allora essere confrontati con

pattern conosciuti, che ritroviamo in spazi pubblici e che

sono, probabilmente, video registrati dagli studenti. I pattern

generati dal movimento in spazi pubblici devono essere analizzati,

e la loro logica sociale deve esser capita e ricostruita attraverso

agenti programmati.

Noi lo consideriamo come il dominio sui-generis del design. È proprio

questa la parte del paradigma dilatato dell'architettura che noi stiamo

promuovendo. Non stiamo soltanto progettando un involucro vuoto ma

stiamo anche immaginando un tipo di coreografia di use-pattern

che nascono con l'interazione delle nostre strutture. Questo è

certamente un nuovo e entusiasmante punto di partenza per l'architettura.

C'è sempre stato il desiderio di raggiungere questo traguardo. La

massima ambizione dell'architettura è sempre stata quella di progettare

il tessuto sociale attraverso la progettazione del suo contenitore.

Oggi c'è la possibilità di simulare il comportamento sociale all'interno

del suo ambiente progettato.

Ciò rappresenta un enorme progresso nelle nostre capacità progettuali;

ed è consentito da software sofisticati come 3ds Max e Maya - potenziati

da diversi plug-in. Questi programmi erano inizialmente rivolti

all'industria cinematografica. Adesso questi strumenti di animazione

ci permettono di progettare e generare scenari interattivi e che si

autorganizzano.

Nel contesto della mostra il DRL ha presentato il suo lavoro di

ricerca basato su diversi sensori che attivano tecnologie collegate

ai computer e che simultaneamente reagiscono all'organizzazione spaziale

dei visitatori. Allo stesso tempo, prototipi di robot mostrano forme

di intelligenza artificiale e di ambienti cinetici sempre più avanzati.

Inoltre, l'attuale ricerca è volta allo sviluppo di strumenti per

progettare e simulare sistemi, che rispondono ad interazioni dinamiche

coinvolgenti l'uso di tecniche come scripting, force-fields,

inverse kinematics... etc. A suo parere, quali sono i nuovi

domini che questa ricerca sta aprendo?

Il tipo di software di animazione che stiamo utilizzando non soltanto

sta aprendo nuove possibilità tecniche, ma propone anche un nuovo

modo di pensare. Stiamo modellando mondi artificiali con le loro peculiari

leggi di "quasi-natura". È proprio come creare un piccolo universo

nel quale qualunque oggetto o elemento può essere interattivamente

posto in relazione con qualsiasi altro oggetto o elemento. All'interno

di un mondo artificiale, proprietà e relazioni di elementi possono

essere tradotte in funzioni, in reazioni a catena e in complesse reti

di interazioni. È come scrivere le leggi di un universo artificiale.

Per cui si può creare un intero sistema di correlazioni lecite, e

lasciarle agire attraverso scenari sempre in evoluzione. Questa è

una nuova e affascinante partenza. Lo sviluppo delle funzioni dei

software fa sì che i programmi per progettare questi nuovi mondi siano

così facili da utilizzare, da rendere inutili i programmatori. Il

designer può creare questi affascinanti mondi interattivi. Ci sono

realtà che prima di tutto nascono nel computer, ma possono essere

realizzate nel mondo reale dal momento che sensori, attuatori e chips

diventano sempre più utilizzabili. E questa produzione di modelli

responsive rappresenta un altro importante passo a cui stiamo

lavorando – soprattutto nella forma di modelli in scala.

Stiamo progettando modelli che sono attivati da muscoli pneumatici

e che sono attivati da una serie di sensori al fine di creare il primo

tipo di prototipo di un responsive environment. Tre di questi

modelli sono stati recentemente esposti alla mostra Latent Utopias,

che ho curato personalmente per il festival delle arti tenutosi a

Graz lo scorso anno. Gli studenti del AADRL vi hanno partecipato insieme

a illustri architetti di avant-garde di fama internazionale.

Alla mostra "Project Review"organizzata all'AA abbiamo mostrato gli

stessi prototipi cinetici che hanno riscontrato un così largo successo.

Questi modelli non rappresentano solo affascinanti gadget ma sono

parte di un più vasto progetto che è analizzato con riguardo al suo

significato sociale e alle sue implicazioni estetiche.

Lei ha detto: "Qualsiasi parametro di qualsiasi oggetto potrebbe

essere dinamicamente relazionato con qualunque parametro di qualunque

altro oggetto dentro il modello". Ciò significa che il designer ha

la libertà e il potere di plasmare mondi artificiali, ognuno con la

sua particolare "legge di natura". Questa potrebbe essere la chiave

di lettura per capire questi nuovi "responsive environment"? Siamo

arrivati a ciò che potremmo chiamare "stadio di mutazione"?

Prima di tutto, penso che questo concetto sia molto importante. Gli

oggetti e gli elementi che progettiamo sono sempre nodi di una rete

dinamica costituita da elementi e relazioni; essi non si collocano

autonomamente. Non si possono progettare uno dopo l'altro in isolamento.

La progettazione di ogni oggetto impone di considerare l'impatto che

esso ha sull'oggetto progettato precedentemente. I primi oggetti cambiano

la loro identità in una catena di elementi interconnessi.

Per cui c'è una nuova complessità che deve essere compresa e approfondita

in questo particolare lavoro di design. Non si possono più prendere

in considerazione semplici nozioni ontologiche su come il mondo è

costituito. Il mondo è fatto più di relazioni che di oggetti con stabili

proprietà.

Si deve considerare il mondo come un sistema integrato e non come

una collezione di oggetti ordinati secondo una classificazione o composti

in una disposizione spaziale statica. All'interno di un network

l'identità di qualunque oggetto o nodo dipende dalla globalità

del tessuto di relazioni, che potrebbe entrare a far parte dentro

sia direttamente che indirettamente. E tutto questo implica un processo

continuo di trasformazione, che non può più esser racchiuso dentro

una stabile categoria. Ci stiamo spostando dal concetto di tipologia

a quello di topologia e di modelli parametrici. La cosa più importante

è che l'oggetto può soltanto esser identificato dalla sua posizione

all'interno del network di relazioni. E questa posizione non

è principalmente una posizione spaziale. Infatti, gli oggetti diventano

agenti nel network di collaborazione. Per cui la loro identità dipende

dal loro ruolo sociale all'interno della società del sistema di componenti.

Gli utenti potrebbero esser

concettualizzati come un particolare sottogruppo del sistema dei componenti

con un alto grado di autonomia. Gli agenti, inoltre, si sviluppano

nel tempo. Possiamo così introdurre il concetto di funzione della

memoria. Se tutto ciò sta diventando una sembianza generalizzata del

nostro mondo artificiale, non si può più descrivere un oggetto senza

riferirsi all'oggetto originario, alla propria posizione all'interno

del suo ciclo di vita o traiettoria di sviluppo. Il processo di vita

dell'oggetto potrebbe comportare un lasso di tempo fisso, oppure uno

dipendente dalla storia dell'interazione con altri oggetti. Le possibilità

sembrano infinite. Persino un'evoluzione artificiale potrebbe essere

studiata.

Quando si parla del concetto di mutazione ci stiamo forse spostando

verso una sfera ancor più complessa. Durante lo sviluppo di questo

particolare sistema, si può, forse, distinguere un sistema ciclico,

composto da una serie di eventi interconnessi oppure da reazioni a

catena che si ritrovano sempre alla condizione iniziale. Un oggetto

oscilla. Esso ha un semplice ciclo di vita. Ciò che stiamo iniziando

ad analizzare –basandoci, naturalmente, sulla ricerca del computer

all'interno degli algoritmi genetici e all'interno della programmazione

genetica– è la possibilità che il responsive interaction lasci

tracce. Vorremmo sviluppare un oggetto, mutare un oggetto, permettendo

all'oggetto di evolversi e di raccogliere esperienze. Per cui tutto

questo processo non è un ciclo di vita prefigurato, ma un tipo di

sviluppo di vita di ogni elemento. Questo è un nuovo e affascinante

modo di pensare, mediante il quale si cerca di progettare piccoli

mondi dove sia gli oggetti, sia il sistema come globalità, si evolvono.

Questo non è un universo di tipo Newtoniano con sistemi ciclici e

stabili, ma un universo di tipo Darwiniano, caratterizzato da processi

di mutazione, selezione, riproduzione, sviluppo ed evoluzione. È una

sfida affascinante da portare avanti, ma, oggi, c'è anche un modo

necessario e pertinente di pensare l'architettura, dato dal fatto

che il processo della vita sociale è in continuo cambiamento. E queste

trasformazioni sono irreversibili piuttosto che cicliche. Per cui

l'architettura potrebbe essere in grado di partecipare a questo meccanismo.

Pertanto, la capacità di evoluzione e sviluppo diventa, fin dall'inizio,

una design agenda consapevole.

Alessandra Belia

alessandrabelia@tiscali.it

|

|

[10feb2004] |